特に技術者や研究者の方は、特許取得のノルマがあるなど、アイデアを無理やりにでも出さないといけない場面があると思います。

本稿では、特許になるアイデアを効率よく出すための手法と活用のポイントを解説します。

まず、特許になるアイデアの要件を解説し、それを満たすアイデアを確実に出す手法としてブレインストーミングを紹介し、次に、特許に適した文脈でアイデアを整理する手法として課題ー解決ロジックツリーを紹介します。最後に、新たな解決手段を出す手法としてTRIZを紹介します。

この記事の内容

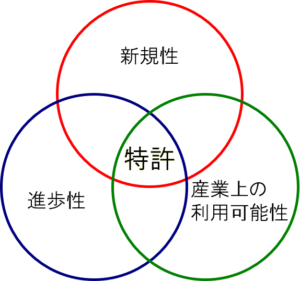

特許になる発明の要件:新規性、進歩性、産業上の利用可能性(e発明塾「特許基礎」より)

日本の特許制度では、「新規性」「進歩性」「産業上の利用可能性」の3つが「特許になる発明の要件」になります。

「新規性」は「既存の技術と全く同じではない、新しいもの」といった指標で、「進歩性」は「その分野の専門家が、簡単に思いつくかどうか」といった指標です。新しくて、専門家でも簡単には思いつかないアイデアを出す必要がある、ということになります。

「簡単には思いつかないアイデア」を出すためのシンプルかつ確実な解決策は「とにかく数を出し、そこから選ぶ」ことです。次項では、「数を出す」のに効果的な手法として、ブレーンストーミングを紹介します。

※厳密な特許要件の定義を確認したい方は特許庁HPの特許・実用新案審査基準などをご参照ください

※「新規事業アイデア」を発想する手法については以下の記事で紹介しています。ぜひご参照ください。

ブレーンストーミングはアレックス・オズボーン氏によって提唱された、少人数で行うアイデア出しの手法で、「批判厳禁」「質より量」「自由奔放」「結合改善」の4つを原則としています。

まず、アイデア出しの段階では、他人の発言を批判せず、自由に発言できる雰囲気をつくり、とにかくたくさんのアイデアを出すことが求められます。また、突拍子もない考えや、下らないように見えるアイデアもどんどん出していきます。

最後の「結合改善」では、他人のアイデアに刺激を受けたり、連想したりしながら新たなアイデアを出していきます。ここが、複数人でアイデア出しを行う最大のメリットと言えます。

数を出したら、アイデアをグルーピングして整理する段階に入ります。グルーピングする方法は様々ですが、次項では特許アイデアを出す際に特に有効な手法であるロジックツリーについて解説します。

※アイデア出しに頼らず、検索で特許ネタを見つける手法については以下記事で紹介しております。

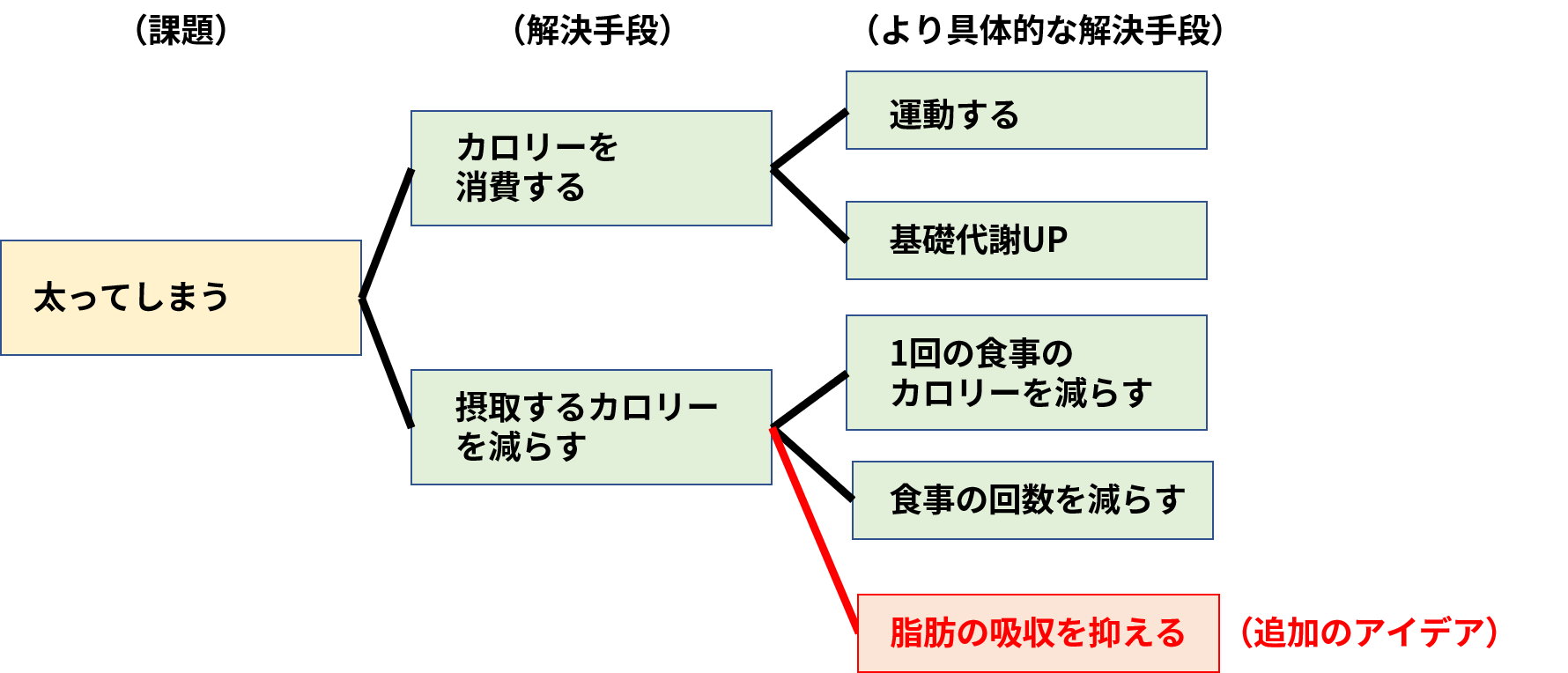

ロジックツリーによる課題解決の整理の例 (e発明塾「課題解決思考(1)」の図を一部改変して作成)

ロジックツリーは、問題をツリー状に分解して考えることで、その原因や解決策を効率よく探すためのツールです。

特許になるアイデアは「なんらかの課題を解決している」ことが求められるため、それぞれのアイデアが解こうとしている課題を構造化し、解決策を紐づけて考えることで効果的にアイデアを整理できます。

例えば、弊社教材の「課題解決思考(1)」で紹介している例では、「太ってしまう」という課題に関する解決手段として運動するなど「カロリーを消費する」ためのアイデアと、食事制限など「摂取するカロリーを減らす」ためのアイデアをツリー構造にして整理しています。

ツリー構造で整理することで考えるべきポイントが明確になるので、例えば「脂肪の吸収を抑える」など追加のアイデアも出しやすくなります。

※リーンキャンバスなど新規事業アイデアの検討に使えるフレームワークは以下記事で解説しています。

ロジックツリーで課題ー解決を整理した後に、「別の解決手段」を考える際に「TRIZの発明原理40」は有用なツールです。ゲンリッヒ・アルトシューラ―氏が大量の特許を統計的に分析し、繰り返し使われている発明原理を抽出したもので、40個の原理にまとめられています。

例えば「相変化原理」は「体積の変化、熱の損失・吸収など相変化の間に起こる現象を利用する」というもので、水が気体化する際の気化熱を利用した発明など、広く使われています。

せっかくなので、「相変化原理」の具体例として、弊社代表、楠浦の特許を使ってTRIZを活用例を紹介します。

JP5563170B2では、「ナノ粒子は小さすぎて分離が難しい」という課題に取り組んでいます。一部のナノ粒子は、体内に蓄積して健康リスクをもたらすことが懸念されており、粒子を分離・除去する方法が求められています。

そこで上記の発明では、「ナノ粒子を凍らせて塊にする」という「相変化」により、課題を解決しています。ナノ粒子を含む液体を低温条件に置くと、ナノ粒子を核とした氷の塊ができ、容易に除去することができます。また、「液体全体が凍ってしまう」という別の課題も、「不凍糖タンパク質」などの手段により解決しています。

このように、「発明につながることが検証された原理」を適用することで、スジの良いアイデアを効率よく出せる可能性があります。解決手段のアイデアに詰まったら、TRIZの原理を参照してみると、ヒントが得られるかもしれません

ここまで、「そもそもどんなアイデアが特許になるか」という基本的なことから、アイデアを大量に出す方法(ブレーンストーミング)、構造化する方法(ロジックツリー)、解決手段を追加するのに役立つ手法(TRIZ)を順に紹介しました。特許取得に向けたアイデア出しのプロセス改善にご活用頂けたら幸いです。

一方、実務では「自社の強みを活かせるアイデアでないと採用されない」など制約条件が多く、単にツールを使ってアイデアをたくさん出しても、結局は使われないこともよくあります。「自社が解決すべき課題」を「自社だからこそできる解決手段」で解決することが求められるので、「課題」「解決手段」の両方を考え抜くことが求められます。

弊社教材のe発明塾「課題解決思考(1)」では、自社のコア技術を解決手段として使うのに最も適した「課題」を網羅的に考え抜くために、ロジックツリーを活用する手法を解説しています。2つの演習を通して手法を身につけて頂いた後、実際に特許出願するためのアイデアをワークシートに落としこむ構成になっています。

自社の独自技術を活かした、事業の武器になる特許を生み出したい方は是非ご活用ください。

★本記事と関連した弊社サービス

①無料メールマガジン「e発明塾通信」

材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い発明や新規事業をわかりやすく解説しています。

特許アイデアの起点となるネタ探しの情報源としても広くご利用いただいております。

また、本記事のようなコラム記事の更新情報もお届けします。

週2回配信で最新情報をお届けしていますので、ぜひご活用ください。

②e発明塾「課題解決思考(1)」

ロジックツリーを使って「自社技術の強みを生かしたアイデア」を狙って出す手法を解説したeラーニング講座です。

★書籍出版のお知らせ

弊社初となる書籍『新規事業を量産する知財戦略』を出版しました!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。

Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用

畑田康司

TechnoProducer株式会社シニアリサーチャー

大阪大学大学院工学研究科 招へい教員

半導体装置の設備エンジニアとして台湾駐在、米国企業との共同開発などを経験した後、スタートアップでの事業開発を経て現職。個人発明家として「未解決の社会課題を解決する発明」を創出し、実用化・事業化する活動にも取り組んでおり、企業のアイデアコンテストでの受賞経験あり。

あらゆる業界の企業や新技術を徹底的に掘り下げたレポートの作成に定評があり、「テーマ別 深掘りコラム」と「イノベーション四季報」の執筆を担当。分野を問わずに使える発明塾の手法を駆使し、一例として以下のテーマで複数のレポートを出している。

IT / 半導体 / 脱炭素 / スマートホーム / メタバース / モビリティ / 医療 / ヘルスケア / フードテック / 航空宇宙 / スマートコンストラクション / 両利きの経営 / 知財戦略 / 知識創造理論 / アライアンス戦略

ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。

・あの会社はどうして不況にも強いのか?

・今、注目すべき狙い目の技術情報

・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法

・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略