本コラムでは、知識創造理論について、まずは理論が提唱された背景と、理解する上でポイントなる「暗黙知」「形式知」の考え方をご紹介します。続いて、知識創造サイクルを生み出すコアとなる「SECIモデル」の概念を、松下電器のホームベーカリーの解説を交えて具体的に紹介し、最後にエーザイにおける全社的な知識創造理論の実践例をご紹介します。

この記事の内容

知識創造理論は野中郁次郎氏によって提唱された理論で、1996年に出版された『知識創造企業』により世界中で広く知られることになりました。

本書では、イノベーションのような「価値のある知識創造」をくり返し、長期的な成功をおさめた企業に共通する特徴を整理し、理論として体系化しています。例えば、「オートバイメーカーとしてスタートしたホンダが、クルマや航空分野でも次々に画期的な製品を生み出せたのはなぜか?」といったテーマを詳しく調査しています。

知識創造理論の特徴は、「ベテランの洞察や直観」など、これまで理論化できないと考えられていた概念も取り込み、既存の理論の限界を打ち破ることに挑戦している点です。ただ、理論化しづらい内容に取り組んでいるが故に難しく、どう使ってよいか分かりにくい側面があるようです。

本稿では、知識創造理論の基礎だけでなく、どう実践するかまでイメージできるよう、事例を交えて丁寧に解説します。

※知識創造理論に関連した書籍については以下記事をご参照ください。

関連記事:

知識創造理論では、知識を「暗黙知」と「形式知」の2つに分類しています。野中氏と山口一郎氏の共著『直観の経営』では、暗黙知を「言語や文章で表現し難い主観的・身体的な経験知」(直感、ひらめきなど)、形式知を「特定の文脈に依存しない一般的な言葉や論理」(理論モデル、マニュアルなど)と定義しています。

難しく聞こえますが、例えば「後輩が先輩を見て成長する」という場面を「後輩が先輩の暗黙知を理解して成長する」と言い換えると、感覚的に理解できると思います。私たちは「経験的にわかってる暗黙知」を学んだり、その一部をマニュアルなどの形式知に落とし込んだりしながら、自然に活用しています。

ただし、イノベーションのような知識創造においては、「まだ言葉にし切れないイメージ」のような漠然とした「暗黙知」を粘り強く育てる作業が必要です。例えば前出のホンダにおけるクルマ(ホンダ・シティ)の開発では、「クルマはどう進化していくのか?」という抽象的な「問い」が起点となり、検討を重ねる中で「進化したクルマ」⇒ 「ヒトのためのスペースを最大化したクルマ」 ⇒ 「球状のクルマ」のようにアイデアが具体化し、ユニークな製品が生まれました。

このような「知識創造の現場で起こっていること」は複雑ですが、繰り返しイノベーションを起こすには、その仕組みを理解することが重要です。そこで知識創造理論では、暗黙知と形式知の概念を活用し、知識創造の仕組みを「SECIモデル」として体系化しています。

次項では、事例を交えてSECIモデルを解説します。

※『知識創造企業』で連続的イノベーションを起こす企業の代表例として紹介されている3Mの戦略については、以下記事をご参照ください。

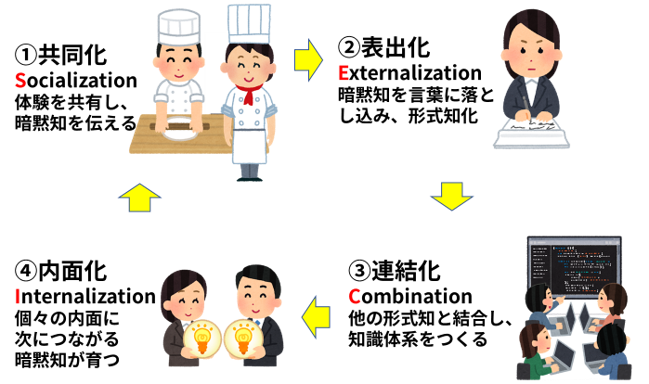

開発においてSECIモデルを適用した際のSECIサイクルのイメージ

SECIモデルの「SECI(セキ)」とは以下の4つの頭文字から来ており、知識創造のサイクルはこの順番で、暗黙知と形式知が相互作用しながら進むとされています。

①共同化 (Socialization) - 暗黙知から暗黙知へ

②表出化 (Externalization) - 暗黙知から形式知へ

③連結化 (Combination) - 形式知から形式知へ

④内面化 (Internalization) - 形式知から暗黙知へ

以下、その具体例を紹介します。

SECIモデルの具体例として松下電器の調理家電である「ホームベーカリー」の開発を取り上げます。ホームベーカリーは全自動のパン焼き器であり、プロのパン職人の技術を機械で再現した調理家電として知られています。

ここでは、「ホームベーカーリーの開発担当者がパン職人から熟練の技術(暗黙知)を学び、機械でそれを再現できるようになる(形式知として使えるようになる)までのプロセス」について、SECIモデルに沿って解説します。

人と人が経験を共有し、暗黙知が暗黙知のまま伝わります。ホームベーカーリーの開発では、開発担当者がパンを練るコツなど「職人技」と呼ばれる暗黙知を学ぶプロセスが該当します。まずは熟練の職人から「体で学ぶ(暗黙知のまま受け取る)」ことでベースとなる知識を獲得します。

獲得した暗黙知をコンセプトとして形式知化していきます。例えば職人のパン生地の練り方を「強さ」や「回転速度」といった「エンジニアに分かる言葉」(形式知)に置き換えます。

コンセプトを組み合わせ、体系化した知識を創出します。例えば前述の「強さ」や「回転速度」といった形式知が、「プログラム言語」など他の形式知と結びつき、「職人技を再現する動作プログラム」といった新たな知識体系が創出され、「ホームベーカリー」という製品の仕様に結実します。

①~③の知識創造プロセスにおける体験を通じ、関わったメンバーの暗黙知が育ちます。蓄積された暗黙知は、次のプロジェクトで「①共同化」のプロセスを通じて他のメンバーに伝わり、新たなSECIサイクルが回ります。

上記のSECIモデルを意識することで、「知識創造のどのプロセスが足りてないか」を考え、改善の手を打つことができます。つまり、知識創造のマネジメントが可能になります。

次項では、組織全体のマネジメントに知識創造理論を適用したエーザイの事例を解説します。

エーザイは、自社の経営理念を集約したものとしてhhc(ヒューマン・ヘルス・ケア)を掲げており、その理念を社員に内面化させる仕組みづくりに知識創造理論の考え方を取り入れています。

具体的な取り組みとして、SECIモデルの起点である「共同化」を重視した人材育成が行われています。例えば2018年のエーザイ統合報告書(p22)では、社員一人ひとりが患者と共に時間を過ごし、患者の真のニーズを理解する「患者様との共同化プログラム」が人材育成の仕組みとして紹介されています。

また、エーザイでは知識創造理論の考え方がどこまで浸透しているかを評価する社内調査(知識創造サーベイ)も行われています。例えば、前記の統合報告書のp7では調査結果として「共同化の重要度」は強く認識されてるが、「共同化の遂行度」にはまだ課題が残っていることなどが記載されています。

エーザイでは、上記のような調査結果を踏まえ、共同化の遂行の活発化など、次の改善策につなげているようです。このように、SECIモデルのステップを分けて考えることで、知識創造という複雑な取り組みの進捗を確認でき、組織としての「知識創造のマネジメント」が可能になります。

企業内発明塾™におけるSECIサイクルのイメージ

※厳密にはどの作業においてもSECIの各ステップが進む場合があります

ここまで、知識創造理論について、理論の背景から、基礎となる概念、実践の事例まで解説してきました。最後に取り上げたエーザイの例からも分かるように、SECIモデルの考えをイノベーションの羅針盤として組織運営に取り入れることで、知識創造のマネジメントが可能になります。

一方、理論を理解しても、結局イノベーションが生み出せない、というお悩みを抱えている方も多いようです。アイデアがあっても周囲に理解されない(理解される形式知に落とし込めない)、既存サービスの改善(継ぎ足し的な連結化)しか進まない、といった話をよく伺います。要するに、SECIサイクルがうまく回らないようです。

弊社の実働支援サービス「企業内発明塾」は、新規事業創出スキルが身につくITツール・「e発明塾」を活用しながら、質の高いSECIサイクルを高速で回し、次々に新規事業を生み出すプログラムです。暗黙知レベルのアイデアや着想を、他社と差別化できる企画(形式知)に育てる方法を学び、集団で実践しながらアウトプットを出す内容になっています。

ブラッシュアップのサイクルを次々に回すハードな内容ですが、発明・事業創出のエキスパートが支援しながら確実に成果を出して頂きます。詳細は「企業内発明塾」のページ」をご参照下さい。ご興味がある方は、お問合せフォームよりご連絡頂くか、説明会等の情報を発信している弊社メールマガジンにご登録下さい。

末筆ながら、本記事が知識創造理論の理解や実践と、イノベーション創出のきっかけになれば幸いです。

★本記事と関連した弊社サービス

①企業内発明塾®

「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。弊社代表・楠浦の直接指導により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。

例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。

②無料メールマガジン「e発明塾通信」

材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業・知識創造の実践例をわかりやすく解説しており、「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できます。

また、弊社サービスを受講された方のお声も紹介しているので、受講を検討されている方にも参考になると思います。

週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。

★書籍出版のお知らせ

弊社初となる書籍『新規事業を量産する知財戦略』を出版しました!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。

Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用

畑田康司

TechnoProducer株式会社シニアリサーチャー

大阪大学大学院工学研究科 招へい教員

半導体装置の設備エンジニアとして台湾駐在、米国企業との共同開発などを経験した後、スタートアップでの事業開発を経て現職。個人発明家として「未解決の社会課題を解決する発明」を創出し、実用化・事業化する活動にも取り組んでおり、企業のアイデアコンテストでの受賞経験あり。

あらゆる業界の企業や新技術を徹底的に掘り下げたレポートの作成に定評があり、「テーマ別 深掘りコラム」と「イノベーション四季報」の執筆を担当。分野を問わずに使える発明塾の手法を駆使し、一例として以下のテーマで複数のレポートを出している。

IT / 半導体 / 脱炭素 / スマートホーム / メタバース / モビリティ / 医療 / ヘルスケア / フードテック / 航空宇宙 / スマートコンストラクション / 両利きの経営 / 知財戦略 / 知識創造理論 / アライアンス戦略

ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。

・あの会社はどうして不況にも強いのか?

・今、注目すべき狙い目の技術情報

・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法

・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略