カーボンクレジットは、温室効果ガス排出の削減量にクレジットを付与し、主に企業間で売買可能にする仕組みです(※)。日本でもJ-クレジット制度の導入などにより活用が進んでいます。

本記事では、カーボンクレジットを活用したビジネスの仕組みと現状を簡単に紹介した後、住宅ビジネスの脱炭素化や水素製造に取り組む旭化成の事例を紹介します。旭化成が開発する技術の特許も紹介するので、脱炭素分野で新たな事業を起こしたい方はぜひご参照ください。

※経済産業省のカーボン・クレジット・レポートでは、以下のように定義されている。

「ボイラーの更新や太陽光発電設備の導入、森林管理等のプロジェクトを対象に、そのプロジェクトが実施されなかった場合の排出量及び炭素吸収・炭素除去量(以下「排出量等」という。)の見通し(ベースライン排出量等)と実際の排出量等(プロジェクト排出量等)の差分について、MRV(測定・報告・検証)を経て、国や企業等の間で取引できるよう認証したもの」

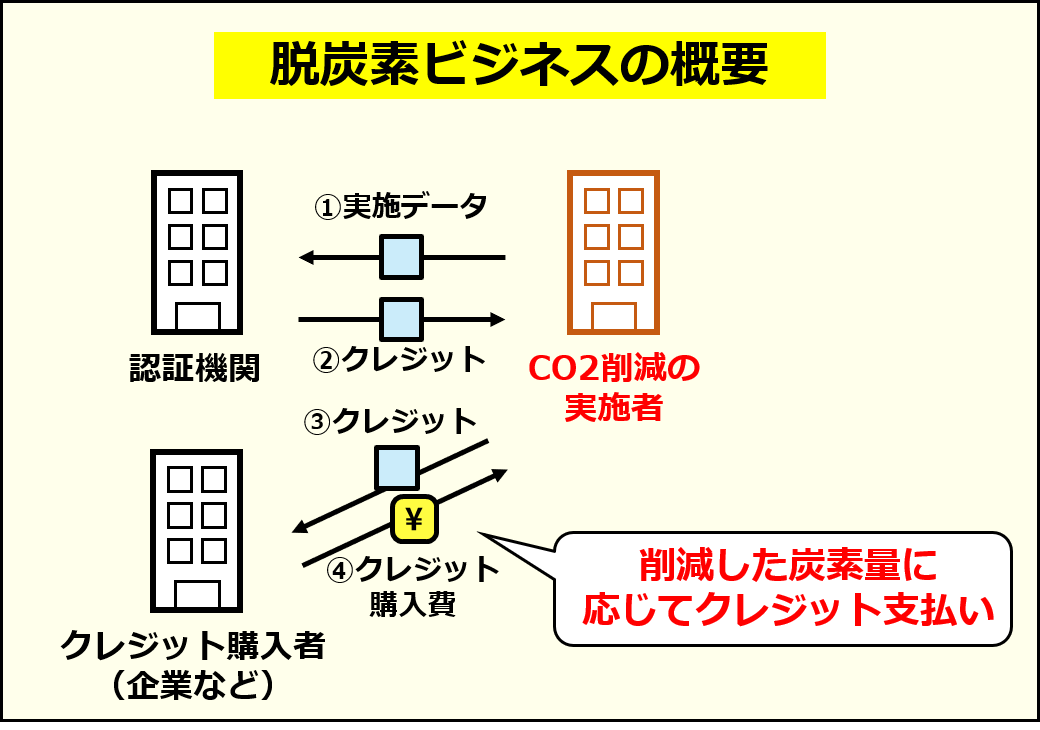

脱炭素ビジネスの仕組みの概要

まず、脱炭素ビジネスの基本的な仕組みを解説します。

上図のように、脱炭素ビジネスの基本に4つのステップがあります。

① CO2など温室効果ガス削減の実施者が、そのデータを認証機関(※)に報告

② 認証機関は削減した温室効果ガスの量に応じたカーボンクレジットを実施者に付与

③実施者はカーボンクレジットをクレジットの購入者に販売

④クレジットの購入者が購入費を実施者に支払い

日本では、省エネや再生可能エネルギー、森林等を対象にしたJ-クレジット制度と呼ばれるカーボンクレジットの仕組みが導入されています。東京証券取引所が2023年10月のリリースでカーボンクレジット市場の開設と売買開始を発表するなど、クレジット取引所の開設も進んでいます。

※カーボンクレジット認証の要件や認証機関については経産省のカーボン・クレジット・レポートにまとめられているので、詳細を知りたい方はご参照ください。

.png)

J-クレジット活用プロジェクトの内訳(J-クレジット制度事務局 2024年1月の資料の図に追記して作成)

続いて、J-クレジットを利用したプロジェクトの内容を紹介します。上図のようにクレジットを利用した取り組みは、以下2つのタイプに分かれています。

取引される排出量を見ると、現状は太陽光発電を活用したプログラム型の認証が中心です。炭素除去や、後述する水素製造など、脱炭素関連の技術開発は進んでいますが、それらをベースにしたクレジット取得が本格化するのはこれからと考えられます。

後半では、多様なカーボンクレジット活用を広げるヒントになる事例として、カーボンニュートラルに向けた旭化成の取り組みと、関連する海外の動向を紹介します。

.png)

旭化成ホームズのJ-クレジット活用(旭化成の2024年1月リリースの図に追記して作成)

2024年1月のリリースによると、旭化成のグループ会社である旭化成ホームズは、賃貸住宅を活用したプロジェクトでJ-クレジット認証を取得しています。上図のように、賃貸住宅の屋根や敷地に太陽光パネルを設置し、旭化成ホームズが太陽光発電の使用量を取りまとめ、クレジットを申請する仕組みになっています。

2019年のスマートジャパン記事によると、旭化成は太陽光発電設備の余剰電力の買取サービスを2019年から開始しており、5年程度の期間をかけてJ-クレジット認証までたどり着いたようです。旭化成ホームズから関連特許も出願されており、例えば JP2023059558A「電力供給システム、電力供給方法、およびプログラム」では、集合住宅において太陽電池パネル・蓄電池を利用する電力供給システムについて記載されています。

電力供給の仕組みを特許で押さえつつ、賃貸住宅のオーナーや居住者など関係者全体にメリットのある仕組みをつくっており、新規事業の参考になる事例です。

.png)

旭化成のカーボンニュートラルへの取り組みの全体像(同社の2022年のプレゼン資料の図に追記して作成)

上記の太陽光パネルや蓄電池は既に成熟した技術ですが、旭化成は脱炭素関連の新技術として水素製造にも取り組んでいます。上図は、旭化成の取り組みの全体像を示しており、水素製造は化学製品・燃料製造に利用される重要な技術として記載されています。また、前記の住宅関連のプロジェクトも、取り組みの一部に含まれていることがわかります。

旭化成のコア技術の1つが「膜を使った分離技術」で、電池のセパレータやろ過など幅広い用途があります。上記の水素製造でも、イオン交換膜と呼ばれる膜を使った技術が活用されています。例えば旭化成で水素製造の技術を開発する蜂谷敏徳氏の特許出願を見ると、燃料電池に使われる膜の開発などを経て、2000年ごろから水素製造の開発に着手していました。旭化成の技術者が、既存技術をうまく応用して新たな事業を生み出していることがわかります。

また、2022年12月の日経GX記事によると、水素やアンモニアを利用したCO2削減のプロジェクトもJ-クレジット認証の対象になっています。今後は水素関連の脱炭素プロジェクトも増加すると予想されます。

水素製造は、ランニングコストなどの観点で実用化のハードルがありますが、太陽電池も同様のハードルを越えて普及が進んでいます。また、テスラが電気自動車の市場で先行できたように、脱炭素分野は新規参入のチャンスが大きい分野と言えます。

水素製造に限らず、脱炭素化に向けた技術・事業の開拓を進める方が成功し、気候変動の課題解決にもつながることを祈っております。

以上、カーボンクレジット活用の仕組みと現状、太陽光発電に関連したクレジット認証に加え、水素製造の技術開発にも挑戦する旭化成の事例を解説しました。カーボンクレジットを活用した新規事業創出に取り組む方の参考になれば幸いです。

最後に、私が所属するTechnoProducerのサービスを少し紹介させて頂きます。後半で紹介した旭化成のように、既存の強みを生かしつつ新分野で新規事業を創出したい方に向けて、弊社では「企業内発明塾」というサービスを提供しています。サービスの参加者には、風力発電の新規事業創出の実績もある、代表の楠浦が直接支援させて頂きます。

脱炭素分野は新規参入のチャンスが大きい分野ですが、信頼性の高い脱炭素プロジェクトを立ち上げるには、超えるべきハードルが多数あります。弊社では炭素除去プロジェクトの規格をつくるマイクロソフトなど、海外の先進企業を分析した知見も多数保有しております。継続性に確信の持てる脱炭素ビジネスを立ち上げたい方は、ぜひご活用ください。

また、楠浦が執筆する無料メールマガジンでは、農業分野で優れた脱炭素ビジネスを立ち上げたIndigo Agなど、先進企業の事例を掘り下げてご紹介しております。情報収集のツールとしてぜひご活用ください。

★セミナー動画リリースのご案内

発明塾®動画セミナー:事業転換のための新規事業マーケティング™

~ 既存市場がなくなっても生き残れる事業の生み出し方を富士フイルム・出光興産の事例から解説!

2024年7月26日(金)に開催したセミナーを収録した動画セミナーです。

単なる新商品ではなく「会社の新たな柱となる新規事業」をつくりたい方に向けて、新規事業ならではのマーケティングの進め方を、具体的な企業の事例を元に解説するセミナーです!

技術マーケティングの中でも特にハードルの高い「新規事業マーケティング」にフォーカスします。特に参考になる企業としてフィルム事業の衰退を乗り越えた富士フイルムと、全固体電池開発で石油依存からの脱却を進める出光興産の事例を紹介し、事業創出のプロセスを明らかにします。現状を打破したい方は是非ご活用ください!

★本記事と関連した弊社サービス

①企業内発明塾®

「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。技術マーケティングのプロである楠浦の直接支援により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。

例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。

➁無料メールマガジン「e発明塾通信」

材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。半導体関連の技術に関する情報も多数発信しています。

「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。

★弊社書籍の紹介

弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。

Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用

畑田康司

TechnoProducer株式会社シニアリサーチャー

大阪大学大学院工学研究科 招へい教員

半導体装置の設備エンジニアとして台湾駐在、米国企業との共同開発などを経験した後、スタートアップでの事業開発を経て現職。個人発明家として「未解決の社会課題を解決する発明」を創出し、実用化・事業化する活動にも取り組んでおり、企業のアイデアコンテストでの受賞経験あり。その経験を会社の仕事にも活かし、「起業家向け発明塾」では起業に向けた発明の創出と実用化・事業化を支援している。

あらゆる業界の企業や新技術を徹底的に掘り下げたレポートの作成に定評があり、「テーマ別 深掘りコラム」と「イノベーション四季報」の執筆を担当。分野を問わずに使える発明塾の手法を駆使し、一例として以下のテーマで複数のレポートを出している。

IT / 半導体 / 脱炭素 / スマートホーム / メタバース / モビリティ / 医療 / ヘルスケア / フードテック / 航空宇宙 / スマートコンストラクション / 両利きの経営 / 知財戦略 / 知識創造理論 / アライアンス戦略

ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。

・あの会社はどうして不況にも強いのか?

・今、注目すべき狙い目の技術情報

・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法

・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略