【要約】

「発明塾」塾長の楠浦です。

今回は、2025年4月に開講し討議を行った「新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾)」の第2回の振り返りです。

新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾)

https://www.techno-producer.com/business-supporter-course/

(上記は公開講座のご案内ですが、企業内開催も承ります)

無料メルマガで「第1回」の実況中継について配信した際、いろいろな方から反響をいただきました。

内容はこちらのコラムをご覧ください。

一つ、注意点として、僕がここで話している内容は「企業内発明塾における支援・支援者」に関することだよ、ということがあります。僕が実施している研修・セミナーやサービスすべてにあてはまるものではなく、あくまでも「企業内発明塾」に限定した内容なんですね。

企業内発明塾は、その他のセミナー・研修とは、まったく異なる思想、構成になっているからです。これは、参加者の方はよく理解されているでしょう。「企業内発明塾」は、そういう意味では弊社の中でも「特別なサービス」だと言えるかもしれませんね。

そして、これまでほとんど誰にも教えてこなかった「企業内発明塾における支援の手法」を、時間が許す限り教える、特別な講座が「新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾公開講座)」です。

公開講座として、試験的に開始したものですので、上手くいくかどうかは、実は僕にもわかりませんでした(笑)。「企業内発明塾」とも、内容が少し異なるからです。ただ、第2回が終わった時点の参加者(支援者候補)の著しい成長を見ると、成功は確約されているように思えました。たった1回の指導で、こんなに変わるんだな、というのが僕の所感です。ちょっと大げさに言うと、僕自身も驚いている、という感じでした。たった数時間で、人ってこんなに変われるんだなと。

では、本題へ。

この記事の内容

今回、育成しているのは「支援者」です。似て非なる言葉に「指導者」があります。この2つは、まったく異なります。

僕が両方を、まったく誰にも気づかれないレベルで、状況に合わせてリアルタイムで立場(=思考回路)を切り替えながら実践しているので、両方を混同している、あるいは、「同一視」している人が多いようです。僕は、意識して切り替えています。

例えば今回も、支援者を指導するにあたって、「こういう進め方は本来、支援者としては良くないけど、今回は皆さんの指導も含めて時間がないから、敢えてやっている」などと、僕の思考回路を種明かしながら進めています。これは、「指導者」の仕事ですね。

そもそも、支援者は指導する必要はありません。というか、支援者が指導するのは「逆効果」です。

難しいことを教えると、手が止まります。だから、理解させるよりも「動いてもらう」ことに全集中する。動く中で、理解していってもらう。動きながら結果を出してもらうのが「支援」。

そして、説教は逆効果(笑)。

シンプルです。

結果を出すために必要なことをすべきで、結果を阻害することはやるべきではない。

そういうことは指導者になってからやればよいのです。

まずは結果を出す。

そもそも、結果を出すことに貢献できない人の説教は、どうせ誰も聞かない。

指導は、支援がきちんとできるようになる、つまり、提案者にしっかり結果を出してもらえるようになって、自分の話をみんなが聞くようになってからでよいのです。

最初はとにかく、まず支援に集中してください。

企業内発明塾では、支援者として一人前になってから指導者としての指導をする、としています。

ちなみに企業内発明塾で、指導者としての指導を受けている人は誰もいないのですが、それは、そもそも支援ができていない、僕の目から見て、それで十分な結果を出している人がいないので、止むをえません。

※ この論点は非常に内容が深いのだが、時間がないので別に取りあげる。これを理解していない、あるいは誤解した「教育」が非常に多い。

実況中継なので、参加者の第2回後の振り返りメモから、コメントを一つ取りあげておきます。

その中で、だれをターゲットとするのか?というところで、楠浦さんが海外への売り先ではなく、就農したい人を集めるのがポイントと仰ったところが盲点だった

これを言語化できている時点で、支援者候補としては合格です。素晴らしいです。ただ、支援者がこれをやるのがよいかどうか、については、僕はクエスチョンです。その場でも、「こういう進め方が良いとは思わないよ」とコメントしています。

盲点をズバリとついて議論を前に進める、は、どちらかというと指導者的な支援なんですね。何が言いたいかというと、その意見が聞き入れられない可能性、リスクがあり、かえって遠回りする可能性がある、賭けになるよ、ということです。こういうことは、「信頼性」「実績」がない支援者はやらないほうが良いわけです。

特に、若くて優秀で意欲がある人は、ズバリ核心を突く意見は、そもそもあまり聞きたくない、という傾向にあります。これは、企業内発明塾で多くの方を指導していて、わかっています。新規事業や発明のような、「明確な唯一の解」がない分野では、その反応は正しいでしょう。多くの「先輩」と称する経験者の「それは不可能だ」「かつてやってみたけど無理だった」という意見が、多くの若者の手で覆されてきたからです(笑)。私も、いくつも覆してきました(笑)。

見落としていることを指摘されると、反射的に反論したり否定したりする人が一定数いて、それが人類の進化論的に正しい反応である、ということを理解して、対処すべきなんですね。特にそれが意欲的な人に顕著にみられるため、その意欲や能力を生かせなくなる、つまり、逆効果というか、一番やってはいけないことをやってしまう可能性があることに、留意してください、ということです。

実際僕は、企業内発明塾に限らず、基本的に自分の意見はできるだけ言わないようにしよう、といつも思っています。

かなり昔の話ですが、ある研修で「楠浦さんの意見が聞きたいです」という声が出て、その後意見を言うようにしたのですが、やはり反発する方が一定数出てくる。すごく面白いんですよね、人間って(笑)。反発する人がいること自体は別に悪くないのですが、それによってその場の「クライメイト」(気候・雰囲気)がほんの少し悪くなる。結果として、その後の議論で、自由に意見がでなくなるんですよね。こういう、人間や集団・組織のダイナミクスを理解せずに「支援」するのは、非常に危険です。大局的にみると、支援においては「クライメイト」が一番大事なんです。提案者に「挑戦」してもらわないといけないわけですからね。支援において、議論は目的ではなく、手段に過ぎないんです。挑戦して結果を出してもらうために、今何をするのがベストか、それを追求するのが「企業内発明塾」における支援者です。

企業内発明塾で、僕の意見が割とスムーズに受け入れられるのは、下地ができているからです。というか、下地が自然に作られるような仕組みを、何重にも入れているからです。やはり、企業内発明塾は弊社の中では非常に特別なサービスなんですよね。

こういうことを書くと、「侃々諤々、本音でぶつかり合って真実にたどり着くのがあるべき姿だ!」という反論が必ずあります(笑)。実は、僕もそう思っているのですが、現代においてそういう人は、マイノリティ・絶滅危惧種でしょう。「支援」において、主役は相手(提案者)ですから、相手がどう考えているかがすべてなんです。僕は年間千名以上の方と新たに知り合いますが、そういう方は一人いるかいないか、です。極めて低い可能性に賭けて、結果が出る可能性を潰したくないんですよね。そもそも、発明塾の基本方針は「個性を生かす」ですから、提案者の力を120%活用したい。そのために、何をすべきか。これだけです。自分の考える正しさや主義主張は、自分が何か事業を手がけるときに出せばいいのです。僕はそうしています。

もう一つ、振り返りコメントを見ておきます。

・21:06近辺 “この段階で何を詰めるか?”という問い

> 討議メンバーの思考が変わったように思う。・詰めるべき本質を問う問い

> これは今の自分から自発的に出てこない問い。

メモに時刻が入ってますね(笑)。誰がいつ、どこで何を言ったか。事実にもとづいて進めるのは良いことです。

僕はここで、あえて情報提供ではなく、「問い」を使っています。

問いがよいのか、情報が良いのか。これも、最終的には、支援者としての信頼感、実績次第。「問い」には、必ずなんらかの「決断」「スタンス」が含まれます。「今、なぜそれを問うべきなのか」を考えた上で、問うからですね。

今回の僕の場合は、時間がなくて、皆さんの力を借りてその場で一気に片づけたいと思ったので、「問い」を使っています。僕は原則として、時間がなくて、皆さんの力を借りて一気に進めたい時は「問い」を多用することにしています。ただ、「自分の ”問い” は正しいという自信が持てる」「それを皆さんが感じ取ってくれる(ほぼ確実にその場の全員に伝わる)」場合に限っているんですね。伝わらない場合、逆効果になるからです。

支援者、特に指導者的な立場で支援する人間は、その場のリソースを無駄遣いするリスクを負っています。例えば、「今から10分間、関連情報を調べましょう」と言って6名を動かすと、最悪の場合、1時間ロスします。結構大きいですね。これが致命的にならないように、僕は状況をリアルタイムで詳細に把握して、問いを考え抜いています。何気なく発しているような「芝居」を打っているのですが(笑)、実は考え抜いているんですよね。だから、僕のその場での発言をすべて分析してください、と、支援者向け発明塾の方には、お伝えしています。生きた教材ですね。それを放置して、あれを教えてくださいこれを教えてください、と言われても、こっちも困ります(笑)。いや、さっきあれだけやって見せたんだから、それをまずマスターしてよね、という感じです。

今回、提案者役の支援者候補の方が、自身のアイデアについて、おそらく他の支援者候補が想定していたよりも、そして、提案者役本人が想定していたよりも、長く話をしています。それだけよく調べ、考えてきたからなのですが、それでも長かったですね。おそらく40分ぐらいでしょう。1時間しかない討議時間の40分を説明に使っているわけです。

通常であれば、最初に「15分ぐらいで」と指示したり、途中でいったん結論に入るように指示したりするところなのですが、今回はあえて自由に話してもらったんですよね。これには、ちゃんと理由というか、作戦があります。

「提案者が自身のアイデアの説明に時間を使いすぎる」というのは、学生向け発明塾でも多くありました。そのたびに、他の学生は「時間内に終わらないんじゃないか」「自分の番が回ってこないんじゃないか」とヤキモキしたようです。終了後、彼らはよくそう言ってました。

でも、時として長々と話してもらうのには、ちゃんと理由があります。

例えば今回のように、提案者が非常によく調べて、考えてきている場合は、それを全部話してもらわないと、逆に無駄が多いんですね。

提案者が考え済みのことを議論するのは、提案者にとって無駄です。提案者のための場なので、提案者ファーストを徹底したいからですね。でも、時間は確実に足りなくなります。それは僕もわかっています。では、どうするのが良いのか。

今回は支援者役の残り5名が、僕と一緒に話を聞きながら、全力で関連情報を調べて共有してくれて、リアルタイム解説をしてくれていました。これが正解です。

第1回に「意見はいらないから情報を書き込んで」と、かなり厳しく伝えたのは、これがあるからなんですよね。皆さん、たった1回で、飛躍的に成長されたわけです。素晴らしいと思いました。

そうやって支援者候補の方が情報(主にURL)を続々と入れてくれるので、僕は、提案者の話を聞きながら、記入される膨大な情報を次々に読んでいって、提案者が「まだ考えていないこと」「まだ詰められていないこと」を、その場で洗い出していきました。5名いましたので、なかなかすごい量でしたが、その中に、光る情報がいくつもあり、大変助かりました。

あとは残りの時間(20分)で、僕が「まだ何が詰められていないか」「そのヒントがどの情報にあるか(支援者が共有した情報の中からほんとに意味があるものを選別して取りあげて皆で読み合わせる)」を整理してお話しして、終了。ちゃんと時間通りに終わりました。

これが、支援者としてのプロの仕事です。実際には、時間通り終わらなくて、10分程度延長することもありますが、それも提案者の話をできるだけ最後まで聞く、というスタンスから来ています。

もう少し、振り返りコメントを見ておきます。参加者(支援者候補)の成長ぶりが、よくわかるからです。こういう人材育成が理想だなと思うので、共有しておきますね。

あと楠浦さんのアシストで感じたのは

思考の流れを抽象段階で止めない、じゃあそれって具体的に何?、その具体例は?と思考の流れを止めない勢いづけを感じました。

ブランコで後ろから背中押してもらって勢いつける感じかな?

気づきめいたものを、常に具体的な事例セットで引き出しに入れておくことがコツ?

提案者へどのように投げかけると進むか?

提案者が思考できるか?を考える。

あくまで提案者が主役なので

私のわかったを押し付けない。

「ブランコで後ろから背中押してもらって勢いつける感じかな?」というのは、とても良い比喩だと思います。全員が最小の労力で、最大のアウトプットを出す、これを目指すのが理想だからです。

その上で全員がそれなりの労力を投入すると、すごくいい結果が出ます。過去の参加者が「効率よく全力を尽くす」と言ってるのがそれですね。

僕が上記のようにコメントすると、以下のコメントがありました。

新規事業開発に留まらない教えです。少しでもモノにしたい。良い仕事ができるようになりたい。ありがとうございます。

こちらの方は企業内発明塾を先日経験されて、その上で、「支援者になりたい」もっというと「創造的なチームを作りたい」と支援者向け講座に参加されている方です。素晴らしいですよね。

コメント一つひとつから、僕も学ぶことが多数あります。ご参加ありがとうございます。

「事例」については、別の参加者候補の方がコメントしています。

楠浦さんは農業ファンドの話からすぐに森林REITを思い浮かべた。支援者は常に様々なビジネス案を知らないといけないのだと思ったし、この事業は何の事業とにているのかと想像して、類似事業の課題点から発明者の事業案の課題になるだろう点を考えていくこと

森林REITについては、過去のメルマガで「ウエアハウザー」という企業を取りあげており、そこで調べています。セミナーと書籍で「紙パルプ業界」の未来についても紹介していますが、こういった文脈で、過去に世界中の企業や投資家をいろいろ調べているんですよね。基本的には、「投資」視点の調査ですが、それが新規事業でも役立っている、ということです。

僕が皆さんに、「投資」のお話をするのは、この辺が理由です。投資に詳しくなると、新規事業や研究開発の進め方も変わってきますよ。特に支援者希望の方には、ぜひ学んでほしいですね。

僕が共有した振り返りメモを、転記しておきます。これは、第1回の振り返りです。

・基本的に、6名(弊社除く)は多い(笑)

> 多くても大半がトレーニングを受けている人なら大きな問題はない(後述)・支援者としてトレーニングを受けていない人が支援すると、収拾がつかなくなる

> これはすでに分かっていたことで、皆さんはそうならないためにここにいらっしゃるので、問題ありません・未経験者だけでそれっぽい議論をしても、遠回り(結果が出ない)だし、誰も何も身につかない(学びもない)これらは、学生向け含め数百回の議論ですでに確認できていたことですが、改めて確認できました

この反省があったので、第2回は大成功でした。皆さん、たった1回、1時間程度の議論で急成長されたわけですね。ほんとに素晴らしいと思いました。結果はこれからですが、正しい方法で進められれば、結果はついてくることがわかっているので、僕は心配してません。

正しい方法は、効率もよいので、皆さんも負担がないですからね。

あと、何よりも、やってて楽しい。

正しい方法は、楽しいんですね。

人間の本能に逆らわない方法だからだと思います。

結構大事なんですよね、これ(笑)。

皆さん、もっと勉強しよう、と日々思われているようなのですが、楽しいからでしょうね。

モヤモヤしていた「自分に足りない点」が明確になり、成長を実感できる。

そんな感じでしょうか。

支援者は、支援しながら成長します。

当たり前です。

でも、正しい方法を理解しながらでなければ、成長できません。

というか、正しい方法を理解できれば、そのあとの実践で急成長できる。

これが、第1回・第2回で皆さんが理解されたことです。

「目に見えて」という言葉がありますが、本当に「目に見える」んですよね(笑)。

びっくりしました。

こういう支援ができる人材を育てたい、そういう人材になりたい、という方は、ぜひ「支援者向け発明塾」をご利用くださいませ。

新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾)

https://www.techno-producer.com/business-supporter-course/

(上記は公開講座のご案内ですが、企業内開催も承ります)

楠浦 拝

★本記事と関連した弊社サービス

①企業内発明塾®

「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。技術マーケティングのプロである楠浦の直接支援により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。

例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。

➁無料メールマガジン「e発明塾通信」

材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。

「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。

★弊社書籍の紹介

①弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。

Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用

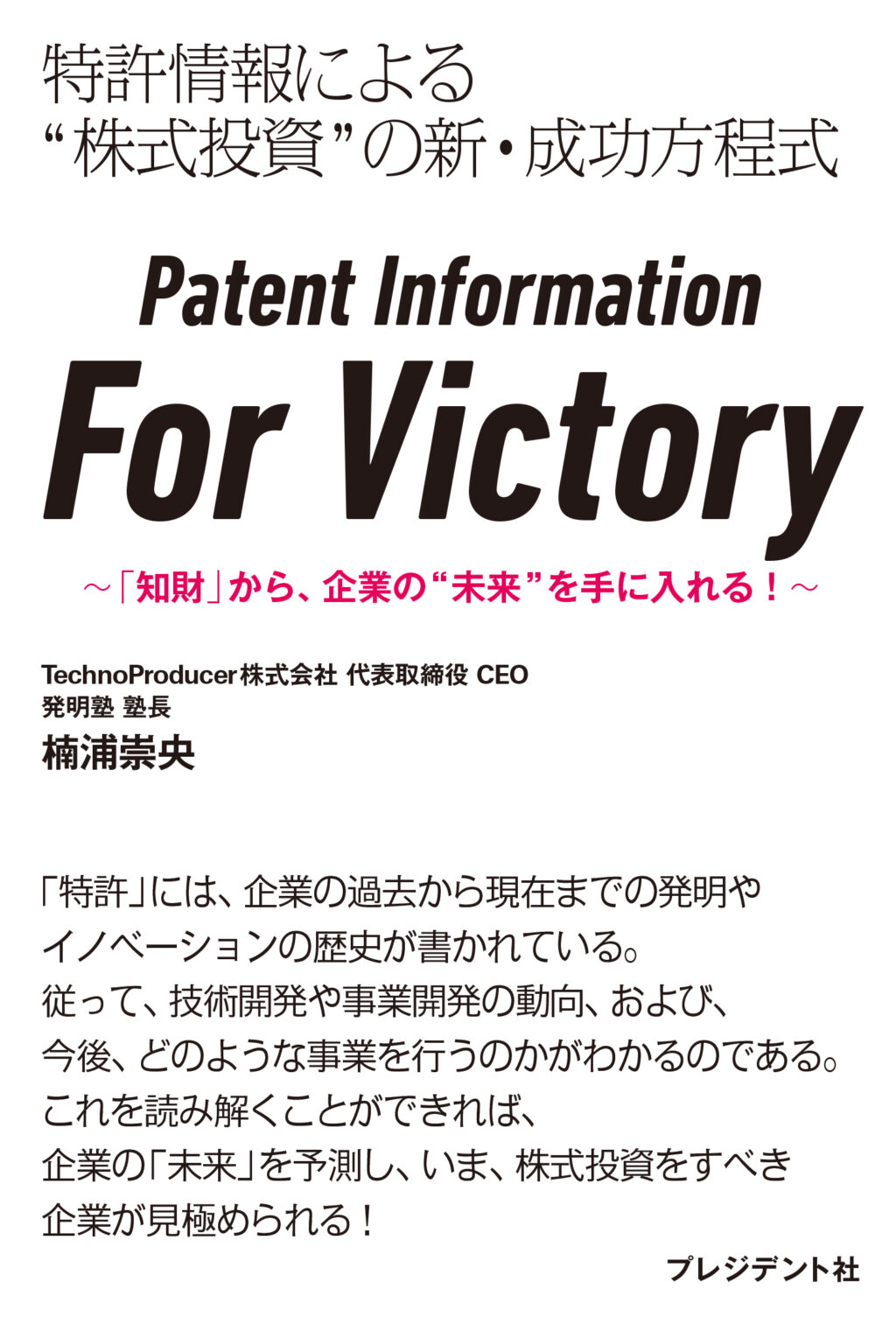

➁特許情報を活用して企業の真の価値と将来性を見抜く新しい投資アプローチを提案する『Patent Information For Victory』。特許が投資に役立つ理由を、専門知識がなくても理解できるようわかりやすく解説します。特設ページで「Chapter.1」まで全文無料公開中です!

ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。

・あの会社はどうして不況にも強いのか?

・今、注目すべき狙い目の技術情報

・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法

・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略