【要約】

「発明塾」塾長の楠浦です。

企業内発明塾参加者/月額顧問サービス利用者/発明塾8週間集中パッケージ受講者のお声とともに、「発明塾で何をどう教えているか」を紹介しています。

今回は、企業内発明塾に参加された「機械メーカー企画部門 発明塾開催のキーパーソンの方」の方の

”迷走する戦略に寄り添ってくれたことに感謝”

“発明塾のメソッドは、単なるRD(研究開発)にとどまらず、人材育成、ひいては事業運営の強靱化に直結するものと実感”

とのお声を取りあげ、発明塾の指導内容や考え方を紹介します。

いつもありがとうございます。

全社をあげて取り組みたくなる「新規事業企画」を創出できる

【全業種対応】新規事業創出の実働支援サービス 企業内発明塾

https://www.techno-producer.com/kigyounai-hatsumeijuku/

非常に短いお声なのですが、AIと対話を深めるうちに、この短いお声の一字一句に、発明塾の本質が詰まっていると分かったので、数回に分けてご紹介します。

「楠浦さんAI」は、もはや、僕が議論を深めるために、欠かせない存在になっています。

お客様のお声を深く理解し、活動に生かすためにも、どんどん使っていきます。実際のところ、「お客様のお声を聴く」というのは、とても難しいんですよね。

言葉としては聞いているけど、その深層心理がどうなのか、どう解釈するのか、可能性を探求するのは個々人では難しい。そこにAI活用の余地があるわけです。

==お声、ここより

楠浦様には、迷走する弊社の戦略に寄り添っていただき感謝感謝です。

ビジネス実装までは、まだこれから山があるテーマが多いですが、これも贅沢な悩みかと思います。自分で考えたコンテンツを自分で実現させることは、参加者の大きな自信につながるため、発明塾のメソッドはRDだけではなく人材育成、ひいては事業運営そのもの強靱化だと感じております。

(機械メーカー企画部門 発明塾開催のキーパーソンの方 からのお声)

==ここまで

今回は、以下の部分に注目します。

楠浦様には、迷走する弊社の戦略に寄り添っていただき感謝感謝です。

この記事の内容

発明塾は、原則として何かを延々と教えることはしません。皆さんが持ち込んだネタ、お題、情報、アイデア、企画などのマテリアルにもとづいて、皆さんが目指す方向に一緒に努力していく。方向が決められないなら、一緒に決める。

つまり「指導型」ではなく「対話・共創型」なんですよね。僕は、大人の家庭教師だと思っています。

「共創」って、よく聞く言葉ですよね。僕の「共創」の定義は、単なる“意見を聞く”や“伴走する”にとどまらず、戦略や方針そのものの形成に深く関与し、ともに築き上げていく関係を指します。

持ち込んだ人が実現したいこと、技術、ビジネス、価値観を理解して、どこまで深く関与できるか。これが勝負だと僕は考えています。

この企業様の場合、企業全体としての戦略も、まだまだ検討中だった。だから迷走、と表現されているわけですね。僕は「それはそれで構わないですよ」と、いつも言っています。僕も社長だから、よくわかります。トップが「最初から」すべてを決める時代は終わったと、僕は思ってます。

いったん、仮に社長が方針を出したとしても、それで動いた「現場」が感じる「違和感」「これじゃない」「こっちでしょ」を、いかに速く、数多く吸い上げ、それを「戦略」として全体に反映していくか。これが重要だと僕は考えています。

だから「迷走」は大歓迎で、むしろ、迷走しているということは、「現場の声」が時々刻々反映されているということで、よいことなんですよね。

僕の日報には、「今期(弊社は現在18期)の方針」が一番上に書いてありますが、下へ行くと、内容が変わってます(笑)。それは、メンバーがくれる情報やフィードバックで、毎週書き換えているからです。僕自身が、日々迷走しながら事業を強力にドライブしているので、迷走することに慣れており、迷走している状態をどうマネジメントするか、わかっているんですよね。正直、迷走している組織や企画をなんとかすることに、何の違和感もないですし、それで結果が出ることもわかっています。

それが「発明塾」です。もっと迷走しましょう(笑)。

といっても多くの方は、「迷走」している経営者や上司を見ると、「おい、なんとかしろよ」と思うでしょうね。僕も以前はそうだったのですが、ある経験で変わりました。この話はあとでしますね。

さて、「迷走に寄り添う」を、さらに深く掘り下げて考えると、以下の2つの段階が見えてきます。

① 状況理解と受容(共感・傾聴のフェーズ)

② 方針そのものへの提案と共同再構築(戦略共創のフェーズ)

まずは①から行きましょう。

「① 状況理解と受容(共感・傾聴のフェーズ)」では、以下のようなことを重視して、進めます。

1つ目は、「受容」(Acceptance)ですね。これは「動機づけ面接」のところで出てきました。気になる方は、弊社コラムを読み直してください。

2つ目は、迷走を「資源」「機会」だと考えることです。できてないことを、グダグダ言っても仕方ないわけです。エフェクチュエーションともつながる部分がありますが、僕は「すべては天が与えてくれた機会であり資源だ」というか、正確に言うと「なんでも活用しないと損だ」と思うことにしています(笑)。関西人気質ですかね(笑)。

迷走しているということは、何かが見えてない、何かを見落としている。だとしたら、それは何か。

それを、すでに出ている情報や議論の経緯から、探るわけです。

「そこにあるもの」を見て、「そこにないもの」を探す。「想像力」の話ですね。認知バイアスの話でもあります。発明塾では「死角」を探す、と呼んでいます。

議論を見て、死角をあぶりだす。だから、どんどん迷走してもらうと、「死角」が浮き彫りになる。僕はそれを、一緒になって騒ぎながら、冷静に観察しているわけです。

死ぬほどメモを取っているのも、あとで死角を探すためです。情報がないと、死角はわかりません。

もちろん、情報や議論の中に、「選択肢」が出ていることも多数あります。というか、そのほうが多いですね。でも、スルーされている。

こういうのを、一つひとつ丁寧に拾って検証することで、「ここスルーされてましたけど、一番面白そうですよ」みたいな投げかけを、それとなくしていくんですよね。僕の手柄になると困るので、誰かの手柄になるように、それとなく示す。それとなく、ですね。これがポイントです(笑)。

僕が発案者になると、特許に僕の名前が出たり、僕がやらないといけなくなったりします。それは、とってもめんどくさい(笑)。というか、事実上不可能です。

実は、前職ナノテクスタートアップ(ナノインプリントの研究開発スタートアップ)では、当初「半導体だ」「光学フィルムだ」「バイオチップだ」「記録メディアだ」と、出口の戦略が迷走していました。当時のCTOが、良くも悪くも迷走タイプだったので(笑)、迷走に拍車がかかっていました。

僕はめちゃくちゃイライラしていたのですが、最終的に、彼が迷走しまくってくれたおかげで、「いや、どれもダメですね」と断言できるところまで理解が深まりました(笑)。

その後、「特許を読もう」ということになり、有望市場が3つ見つかって、そのうちの一つが「細胞培養」だった話は、あちこちでしていますね。

こう書くと、前職ナノテクスタートアップの当時(前任)のCTOの悪口のように聞こえますが、そうではありません(笑)。僕は彼に、非常に感謝しています。

経営戦略とか経営方針とか、「ビッグワード」が出てくると、「なんだかんだ言って、それは単なる仮説で、あなたの一意見よね」と瞬時に認識できるようになったからです(爆笑)。

現場が実証して、初めて「戦略」としての有効性が示され、ホンマものの戦略になる。

現場の現実、事実を無視して、検証されていないものをどれだけ大声で叫んで、担いでも、それは「仮説」「意見」に過ぎない。当たり前です。

なので「戦略」「企画」が「仮説」として出てきた時点で、僕はすぐに「それ実験して確認しましょう」と言います。

技術屋ですからね。実験せずに真偽は確認できないし、信じられない。できるだけ早く、つまり、できるだけ小さく確認する。

それを積み重ねて「この方向で正しそうだ」という、確からしい戦略を導き出す。

最近の企業内発明塾では、特許分析を含む情報分析だけでなく、期間中に顧客ヒアリングやアンケートまで済ませることが増えています。これも「いや、それあなたの仮説でしょ」と徹底しているからです。それを「一番早く確認する」にはどうすればいいか。

議論して答えを出して、すぐに実行する。これの積み重ねで、「確からしい企画」を仕上げていく。

答えは誰も知らない。社長も役員も知らない。だから、プレゼンで「これでいいですか?」とか聞いても無駄なんですよね。意外と皆さんわかってないんですが、自身の企画を役員に示して「確認してもらう」とするようですが、それは無理です(笑)。あなたが数百時間費やして練りに練った企画を、役員といえども5分や10分では理解できません。

自身で「確からしさ」を徹底検証して、「ここまでやったので、次に行ってもいいですか」と問うしかないんです。

誰も答えを知らない中で、正解を探す。つくっていく。

実践共同体の話です。これもコラムにあります。

僕は、前職スタートアップでの経験から、「正しい戦略を立てられるかどうか」ではなく、「戦略をすぐに変更できる」リーダー、組織やその関係が大事だ、と理解しました。迷走してもらって構わない。だけど「いや、実はこうでしょ」と言える関係ができているかが重要。そういうことです。

発明塾では、「提案」を100%通すことを重視しています。なぜか。

「通る」という成功体験を積み上げることが、トップにも現場にも、非常に重要なんですよね。

1つ目の「信頼関係の構築」は、こういうことです。現場からすると「通るんだな」という実感を持てる。当然、通せないレベルのものは通せないので、通せるレベルのものまで仕上げて持っていく。そうすると、社長・役員・マネジメント・リーダーは、「しっかり練ってくるんだな」となる。

この、相互の信頼関係が、組織運営の基盤になります。「いつも企画が通らない」「また、詰めが甘い企画が出てきた」の応酬では、新規事業なんてできません。というか、「経営」ができないですよね。

こういう「信頼」の積み重ねで、「信頼残高」がたまってくると、多少突拍子もないアイデアや意見が出たとしても、「それも面白そうだな」「検討してみたら」になってくる。信頼残高は、発明塾の必須図書「7つの習慣」(S.コビー)にも出てくる重要キーワードです。

2つ目の「通るところまで考え抜き、対等な土俵に立つ」は、少しわかりにくいでしょうか。僕が日報に書いている一文を示すと、わかっていただけるでしょう。

「楠浦さんがオッケーといったからオッケー、という思考停止はやめること」

わかりますよね。社長がOKだからオッケーなんだ、というのは思考停止です。もっと言うと「人格の放棄」です。弊社では禁止しています。まず、自分で徹底的に考える。でも、その過程で「楠浦さんのアイデアが欲しいよね」となったら、それは「相談」ですね、ということになる。アイデアの相談だから、対等な関係です。

考え抜いたならば、そのアイデアや企画については、対等な立場で議論ができるし、そうすべきだと僕は思っています。これが組織であり、リーダーシップであり、これを組織全体として実現・実行するのが社長・役員の仕事です。

繰り返しですが新規事業に正解はない。共通の目標に向かって、ともに探求していく。新規事業提案やプレゼンの場は、そういう場であるべきです。少なくとも僕はそう考えていますし、弊社ではそのようにしています。

僕が決めるわけではなく、皆さんが決めたことを僕が追認する、あるいは、ほんとに大丈夫なの、というコメントをする。あるいは、会社をつぶしかねない致命的な大失敗をしないような仕掛けを入れてあげる。

発明塾が提供しているのは、実は「発明のための場」ではなく、「事業の本質に向き合う共同探求の場」なんですよね。組織として、あと100年、200年続く企業になるために、何をすべきか。この、答えのない問いに対して、一定の「確からしい仮説」を出し続け、検証し続け、変わり続ける。

そういう「実践共同体」を実現するための手法が、「発明塾」なんですね。

最後に、僕が企業内発明塾受講者向けにつくった「創造性を経営する」というテキストの一文を引用しておきます。といっても、3Mの元会長W.L.レアーさんの言葉の引用です。

・ 3Mの元会長である W.L.レア―氏 の言葉が参考になる

・ 以下に、2つ紹介する・ 「企業のビジョンは企業の成長に関連するものであり、社員の成長や株主に対する利益の増大も含んでいます。企業は成長によって品質の向上が可能になり、競合他社よりも良い品質を備えたユニークな製品を顧客に提供できることになります」(※)

・ 「私どもは事業部レベルやまだ揺籃期にある製品または経営レベルで様々なビジョンを持っています。新事業に関心のある社員にはビジョンを持たせるように努力しています。このことで自発的に努力して新事業を育成してくれるからです」(※)

※ 「3Mの挑戦-創造性を経営する」(野中幾次郎 著)より抜粋引用

思ったより、長くなりました。

AIとの討議の賜物です。

・新規事業提案が進まない、提案が集まらない

・新規事業について、「ノーアイデア」の状態で進まない、進め方が分からない

・漠然としたアイデアはあるが、考えても同じところをグルグルするだけでまったく深まらず、堂々巡りで時間だけが過ぎていく、提案につながらない

・考えるアイデアは、すでに他社が手掛けているものばかりだ、どうすればよいか途方に暮れている

・新規事業や研究テーマを積極的に提案できる人材を育成したい

という方々に、ぜひご転送や回覧含め、ご紹介をお願いします。

全社をあげて取り組みたくなる「新規事業企画」を創出できる

【全業種対応】新規事業創出の実働支援サービス 企業内発明塾

https://www.techno-producer.com/kigyounai-hatsumeijuku/

楠浦 拝

★本記事と関連した弊社サービス

①企業内発明塾®

「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。技術マーケティングのプロである楠浦の直接支援により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。

例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。

➁無料メールマガジン「e発明塾通信」

材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。

「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。

★弊社書籍の紹介

①弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。

Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用

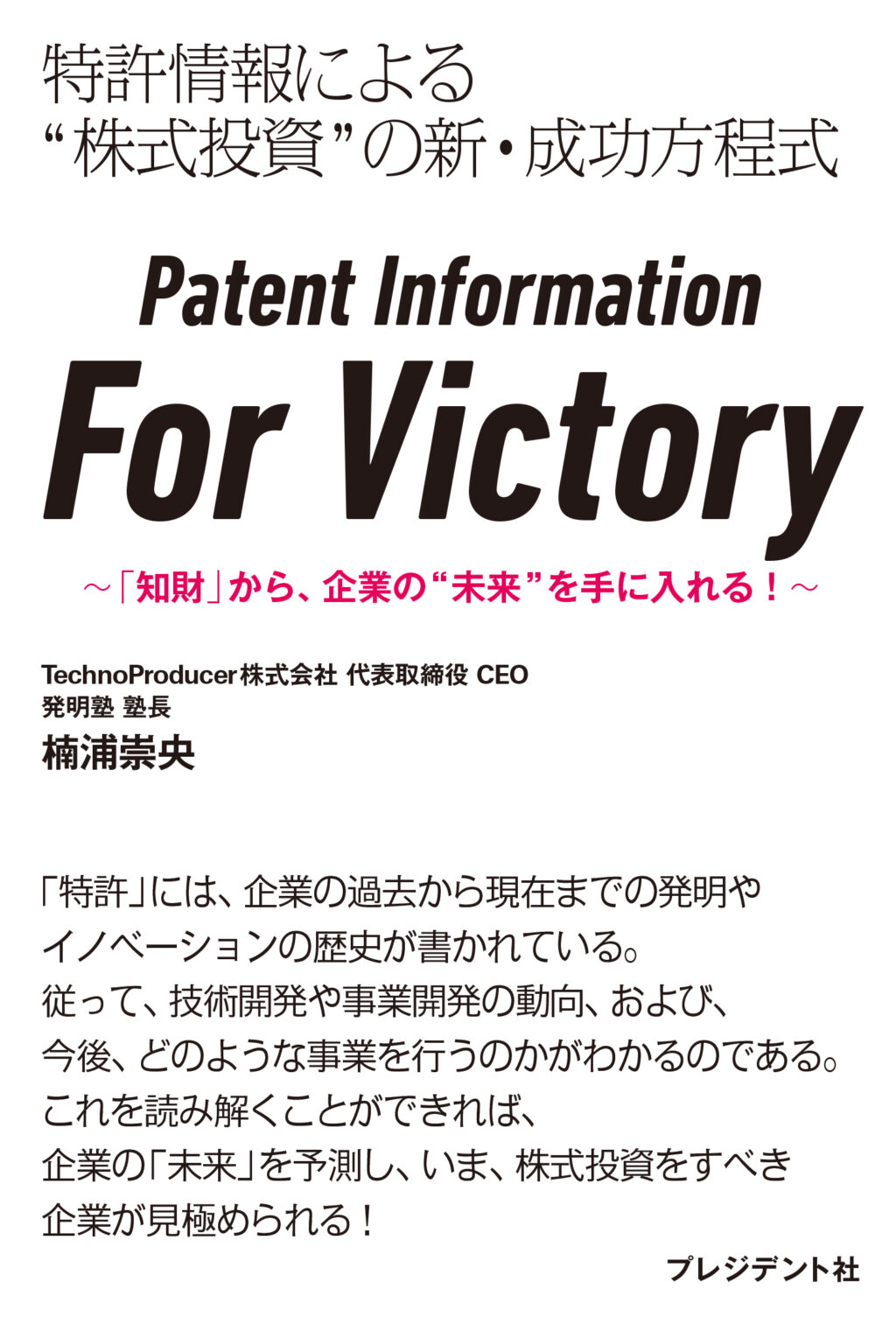

➁特許情報を活用して企業の真の価値と将来性を見抜く新しい投資アプローチを提案する『Patent Information For Victory』。特許が投資に役立つ理由を、専門知識がなくても理解できるようわかりやすく解説します。特設ページで「Chapter.1」まで全文無料公開中です!

ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。

・あの会社はどうして不況にも強いのか?

・今、注目すべき狙い目の技術情報

・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法

・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略