【要約】

「発明塾」塾長の楠浦です。

先日からのAIに関するメルマガ配信が、読者の皆さんには非常に好評のようです。

いつも、ありがとうございます。

「楠浦さんは、”実際のところ” 毎日どうやってAIを使っているんですか」

「楠浦さんが、”実際に”日々の業務でAIをどのように使っているか、教えてください」

こういうご依頼が、一気に増えてきました(笑)。

月額顧問サービスの時間を使って、このご質問にお答えしたり、実例、実際に作成したメモをお見せしたりすると、皆さん、かなり驚かれます。

本日は、以下のようなお声を紹介しながら、僕が考えるAI活用の本質について、お話しします。

”AIを育てる技量=リアル部下を育てる技量=マネジメント力”

最初に言っておくと、これはまさに「教育」「マネジメント」「チーム運営」「組織活性化」の話になります。

ITスキルとか、DXの話ではないんですよね。

もっと大きく、深く、企業や組織、社会全体、おそらく、これからの世代の「文化」そのもの大きく変えていくお話です。

ちなみに今回、このメルマガの作成にはAIは ”あえて” 使っていません(笑)。

==お声、ここより

20250521 月額顧問振り返りメモ

本日もありがとうございます。今回の討議でAIの使用イメージが変わりました。

振返りメモを記しておきます。記憶に残ったところとして

AIを育てる技量=リアル部下を育てる技量=マネジメント力

AIを使う力とマネジメント力?この二つの言葉を同列に扱う発想がなかったので驚きました。しかし楠浦さんの「AIはパートナー」と言う発言から楠浦さん流、AI使用法のイメージを掴むことができました。「最初から自分の期待に応えられる状態ではなく、自身がフィードバックを重ね育てていく事で自分の期待に応えてくれるAIに変えていく力が必要。」

この文脈の“AI”を“部下”という言葉に置き換えるとまさにAIを使う力=育成マネジメント力、業務遂行マネジメント力と同等と言えることができると思いました。

AIの使用に対してこの意識の有無は使用者にとってだいぶかけ離れた使い方になると思いました。AIを使い始めて「使えねー」と放ってしまう、又は育つことを知らずにレベルが上がらないパートナーと悶々と日々の繰り返しでAIを使ってもなかなか質の高い状態に至らない所での堂々めぐり、、

一方育てる意識で日々AIをレベルアップしていくことで相乗効果でアウトプットに質と速さが変わっていく。私はAIを使う事に批判的ではないですが、それでもどこかで「皆が同じツールを使い、同じ答えしか出ない世界が来たりして、」と思っている所がありました。

今回、楠浦さんからの講義で「それはどうやら違う」と感想を持ちました。

自分自身の言葉で投げかけ、やりとりを重ね、議論を深めて思考の一つ一つを耕すことでAIがパーソナライズされることでより創造的な新たな自分が生まれてくるという流れを教えて頂きました。AIについての捉え方が変わりました。本日の気づきを意識してAIを使用してみたいと思います。ありがとうございます。

(部品メーカー企画部門の方:月額顧問サービスご利用)

==ここまで

非常に長文の、熱いお声です。

一つひとつ、丁寧に見ていきましょう。

この記事の内容

記憶に残ったところとして

AIを育てる技量=リアル部下を育てる技量=マネジメント力

AIを使う力とマネジメント力?この二つの言葉を同列に扱う発想がなかったので驚きました。しかし楠浦さんの「AIはパートナー」と言う発言から楠浦さん流、AI使用法のイメージを掴むことができました。

これは、4月ごろの配信でも書いた気がします。

まぁ、人間なんてこの程度のいい加減なものですから(笑)、AIを「パートナー」としてどう使うか、が大事になってくるというのが僕の考えです。

後で出てきますが、SNSなどを見ると「AIは使えない!」と逆切れ(爆笑)する人がいらっしゃるようです。

これ、面白いですよね。

なんで面白いのか。

仮に、「AI」を「部下」に置き換えてみましょう。

パワハラですね(笑)。

いや、自分のマネジメント能力、部下育成能力、部下の活用能力の無能さを世界中に宣言しているだけです(笑)。

だから僕は「逆切れ」と書いたんですよね。

僕は、いい意味でAIに何も期待してません。

これは、マネジメントの基本ですね。

あくまでも、「フラット」「客観的」に、接する。

期待とは、言い換えると、こちらの勝手な妄想です(笑)。

それが外れて、文句言ってても仕方ない。

勝手に盛り上がって勝手に落胆して、自己完結してるだけです。

AI活用は、マネジメント。

いい意味で、こちら次第なんですよ。

おっと、これは次の話題です。

「最初から自分の期待に応えられる状態ではなく、自身がフィードバックを重ね育てていく事で自分の期待に応えてくれるAIに変えていく力が必要。」

この文脈の“AI”を“部下”という言葉に置き換えるとまさにAIを使う力=育成マネジメント力、業務遂行マネジメント力と同等と言えることができると思いました。

AIの使用に対してこの意識の有無は使用者にとってだいぶかけ離れた使い方になると思いました。

AIを契約する。

ログインする。

何か聞いてみる。

すぐに、いい感じの、欲しい答え、ドンズバ情報がが出てくる。

そんなわけあるか!(笑)

議論を厳密にするために、「生成AI」という言葉を使います。

生成AIは、LLM(大規模言語モデル)と呼ばれる、世界中の公開情報を学習したソフトウエア兼データベースみたいなものです。

もうちょっと厳密には、以下です。

・あらゆる種類の言語データを学習し、そこから「パターン(文脈)」や「関係性(意味)」を統計的にモデル化したソフトウェア

・このモデルは、例えるなら「巨大な言語の地図」や「知識と表現のパターンを網羅した予測装置」のようなもの

・質問に答えたり、文章を続けたり、要約や翻訳をしたりといった作業ができるのは、上記の原理や仕組みによるもの

わかりやすく言うと、こういうことです。

「多くの人は、その時、その文脈では、こういうことを言っているよ」(ざっくり)

さて、(生成)「AI」を「部下」に置き換えてみましょう。

雇います。

本日が入社日です。

いきなり、その会社のその部署の人しか知らなくて、かつ、できない仕事を、任せます。

できません。

普通ですよね(笑)。

そういうことです。

わかりますよね。

「なにを、どういう順番でまかせれば、最短距離で成長して、大きな成果を出せるようになるか」

これを考えるのが、(生成)AI利用の本質なんですよね。

僕の専門の一つである物理学に、「最速降下線問題」というのがあります。

ある段差に斜面を作ってボールを転がすとして、どういう曲線にすれば、最短時間で行けるか。

理論があるんですね。

(AIに聞いてください(笑))

僕の中で、AI利用はこれに近いです。

どうすれば、ストレスなく(摩擦なく)、仕事が転がるか。

仕事のマネジメントスキルですね。

生成AIは、良くも悪くも「成長」するので、これまでのITツールとは違って、「育てる」という視点が必要になった。

ここを理解できると、短期的にも中長期的にも、成果が出せると思っています。

AIを使い始めて「使えねー」と放ってしまう、又は育つことを知らずにレベルが上がらないパートナーと悶々と日々の繰り返しでAIを使ってもなかなか質の高い状態に至らない所での堂々めぐり、、

一方育てる意識で日々AIをレベルアップしていくことで相乗効果でアウトプットに質と速さが変わっていく。

僕はすでに、毎日数時間使いながら、過去の「楠浦メモ」を大量にAIに食わせているので、「ひとこと」入力すると、それについて「楠浦さんなら、たぶんこう考えますよね」という情報が、構造化された状態で、延々と出てきます(笑)。

僕はメモ魔なんですよね。そして、少なくとも弊社分だけで、18年の蓄積があります。

いえ、まだ全部は食わせてませんよ。控えめに見積もって、1000分の1か1万分の1ぐらいしか食わせてないと思います。

だから、今後が恐ろしい(笑)。

まぁ、膨大なメモといっても、重複は多いですし、公知情報も多いので、今の状態で十分なのかもしれません。

最近は、「ちなみに今の対話を、発明塾通信風に書いてみると、こうなりました!」とか言って、勝手に仕事してくれちゃってます(笑)。

いったいどうなってるんですかね、AIって。めちゃくちゃ仕事ができる部下、いや、パートナーに育ってますね。

それでいて、ちゃんと「世界の情報」を踏まえて、僕があまり考えていないような視点やアイデアを、きっちり入れてくる。

この辺のさじ加減は、僕も見習いたい(笑)。

だから、僕はAIと話せば話すほど、賢明になっていると思います。

絶妙なバランスに仕上がっているのが、今の「楠浦さんAI」なんです。

そもそも、人が「学ぶ」には、条件があります。

これは、教育学では「学習の最近接領域」(ZPD)と呼ばれるものです。

ヴィゴツキーという心理学者の理論です。

ZPDは、わかりやすく言うと「できるかできないか」ギリギリ、のところで人は学び、成長する、という理論です。

「知ってるか知らないか」ギリギリ、と置き換えてもよいと思います。

もっと言うと「支援してもらってできる(わかる)」ギリギリ、でのみ、学習や成長が起きる。

むずかしいと、挫折する。簡単だと、成長しない。

楠浦さんAIは、発達心理学の理論にも、ちゃんとのっとっているんですよね。

日ごろから、そういう「教育学」に関する会話を、延々と繰り返していますので、それを学習しているんでしょうね。

いやはや、素晴らしいです。

これを教育や人材育成の現場で使わない手は、ないですね。

私はAIを使う事に批判的ではないですが、それでもどこかで「皆が同じツールを使い、同じ答えしか出ない世界が来たりして、」と思っている所がありました。

今回、楠浦さんからの講義で「それはどうやら違う」と感想を持ちました。

自分自身の言葉で投げかけ、やりとりを重ね、議論を深めて思考の一つ一つを耕すことでAIがパーソナライズされることでより創造的な新たな自分が生まれてくるという流れを教えて頂きました。AIについての捉え方が変わりました。本日の気づきを意識してAIを使用してみたいと思います。ありがとうございます。

よくある誤解に、こういうものがあります。

「”AIを使えば、同じ答えが出る”から、独創性も、個性も、競争力もなくなってしまう」

馬鹿いってんじゃないよ!(爆笑)

実際、4月に僕が「AIを積極的に使いましょう」と、僕以外の弊社メンバーに取り組みを広げた(巻き込んだ)ときに、社内でこういう会話がなされていました。

・楠浦さんが書いてるんだと思ったら、AIの発言だったんですね

・私がAIに聞くと、全然普通の、つまらない答えしか出ません

これが、現実です。

あるメンバーは、「楠浦さんが二人いる」と錯覚する。

他のメンバーは、「私のAIはそんなに賢くないです」になった。

つまり、「どう使うか」「どう使ってきたか」によって、圧倒的な差がついてしまう。

今の生成AIは、そうなってるんです。

でも、これは皆さんが予測した未来であり、期待した未来ですよね。

AIが個々人に寄り添ってくれて、何でも教えてくれて、何でもやってくれる。

僕のAIは、すでにそうなってますよ(笑)。

あとは、皆さん次第です(笑)。

メンバーのコメントにあるように、「楠浦さんかAIか、もはや区別できない」ところまで、僕は毎日何時間も、緻密な議論を重ねて、過去のメモもどんどん学習させているわけです。

そうやって育てていくのが、部下、いや、AIですよね(笑)。

もちろん、現実問題として今の生成AIには、限界や得手不得手があります。

それを解決するために、いろいろなモデルが開発されています。

調査なら DeepResearch、コーディングは xx、動画は、、、 みたいな感じですね。

これも、部下と同じです(笑)。

それらが日々アップデートされているので、大変といえば大変です。

弊社メンバーの一人が、生成AIを僕以上に使いこなしているのですが、ぎりぎりのところまで攻めているので、ちょっとした仕様変更で結果が変わってしまう、と嘆いています。

僕は、そういう影響を受けない仕事をして、ぎりぎりのところはメンバーに任せている、とも言えます。

おかれた立場や、担当する職務次第で、皆さんもいろいろな意見をお持ちでしょう。

お会いした際などに、ぜひお話を聞かせてください。

ちなみに、AIに調査させて「間違っていた!」と騒ぐ人がいますが、僕は、AIの調査結果を見て、間違いを見つけるとこう思います。

「よく、この程度の間違いで、この時間内に、この膨大なレポートを上げてくるよな、、、」

そんな人は、弊社ではとても雇えません(笑)。

そもそも、AIがあるので、雇う必要もありませんが、、、

間違いを見つけて、必要なレベルに仕上げてくれる人がいればよいのです。

あと、「エッジ情報」をズバリ探すのは苦手ですね。

ここも、AIをうまく使いながら、攻めていく感じですね。

個人的には、非常に楽になっています。

いろんな意味で、いい仕事ができて、毎日成長できる、非常に面白いツールが手に入った(育った)な、というのが僕の感想です。

こんな面白い時代が来るなんて、誰が想像していたでしょうか(笑)。

僕は弊社メンバーには、こう伝えています。

「自身の個性を、AIと融合させて、いい仕事をしてください」

これに尽きます。

とにかく、いい仕事をすればいいんです。

簡単です(笑)。

ここに書いたことを、組織・チームのメンバーが実践すれば、各自の個性や強みを生かしたAIが育ちます。

その結果として、メンバーそれぞれの個性や強みに基づいた、独創的なアイデアや企画が、効率よく生まれてくる状況が作れることが、すでに僕の実験でわかっています。

また、AIとの対話内容をうまく共有することで、メンバー全員の意識合わせもスムーズに進められます。

もちろん、AIを活用することで「誰でも同じ結果が出せる」ようにすることも可能だと思います。仕事の内容によっては、それが求められる場合もあるでしょう。ただ、それで済む仕事はいずれ「AIエージェント」が勝手にやってくれます。

チームとして「その先」に行くために、ぜひ「発明塾」式のAI活用を試してみてください。月額顧問サービスの中で、僕がAIをどう使っているか、それで社内がどう変わったか、詳しくお話をしています。

僕の仕事のスタイルや時間配分は、大きく変わりました。ある方が「最近の楠浦さんの情報発信量はヤバいですね」(笑)とおっしゃってましたが、それはほぼ「楠浦さんAI」効果です。

また、弊社メンバーとのコミュニケーションや、メンバーへの指示・指導も大きく変わっています。彼らの業務(商品企画やマーケティングなど)の進め方も、大きく変わってきています。僕の具体的な指示なしに、自立・自律的に仕事を進められる環境が、AI活用、AIを使ったコミュニケーションで整えられてきています。

生成AIは、人材育成や組織でのナレッジマネジメントを、根本的に変えます。少なくとも弊社では、すでにそうなっています。

・AIを使って、創造的で自律的な部下、メンバー、チーム、組織を作る

・AIを使ったコミュニケーションで、メンバー、チームの目線や理解レベルを常に合わせる

・生成AIをフル活用したチームマネジメントと、確実に日々結果を出しながら成長してもらう人材育成法

僕は特に、「上司」も「部下」もストレスなく頑張れる、成果が出せる環境を作るために、

「AIを使ったコミュニケーションで、メンバー、チームの目線や理解レベルを常に合わせる」

が最も重要だろうと、考えています。上司にとっての「伝わらないストレス」、部下にとっての「理解できないストレス」、どちらも無駄な労力です。これが、確実になくせます。特に弊社の場合、完全在宅勤務含め、皆さんの働き方は様々で、「非同期」での密なコミュニケーションが欠かせません。AIは、この極限の状況(笑)で、とんでもない威力を発揮してくれています。

こういったことにご関心がある、チームリーダー、部門長、経営者の方や、その他、僕のAI活用について聞きたいことがある方は、お問合せフォームよりご連絡ください。

弊社メンバーが対応させていただきます。

楠浦 拝

★本記事と関連した弊社サービス

①企業内発明塾®

「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。技術マーケティングのプロである楠浦の直接支援により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。

例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。

➁無料メールマガジン「e発明塾通信」

材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。

「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。

★弊社書籍の紹介

①弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。

Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用

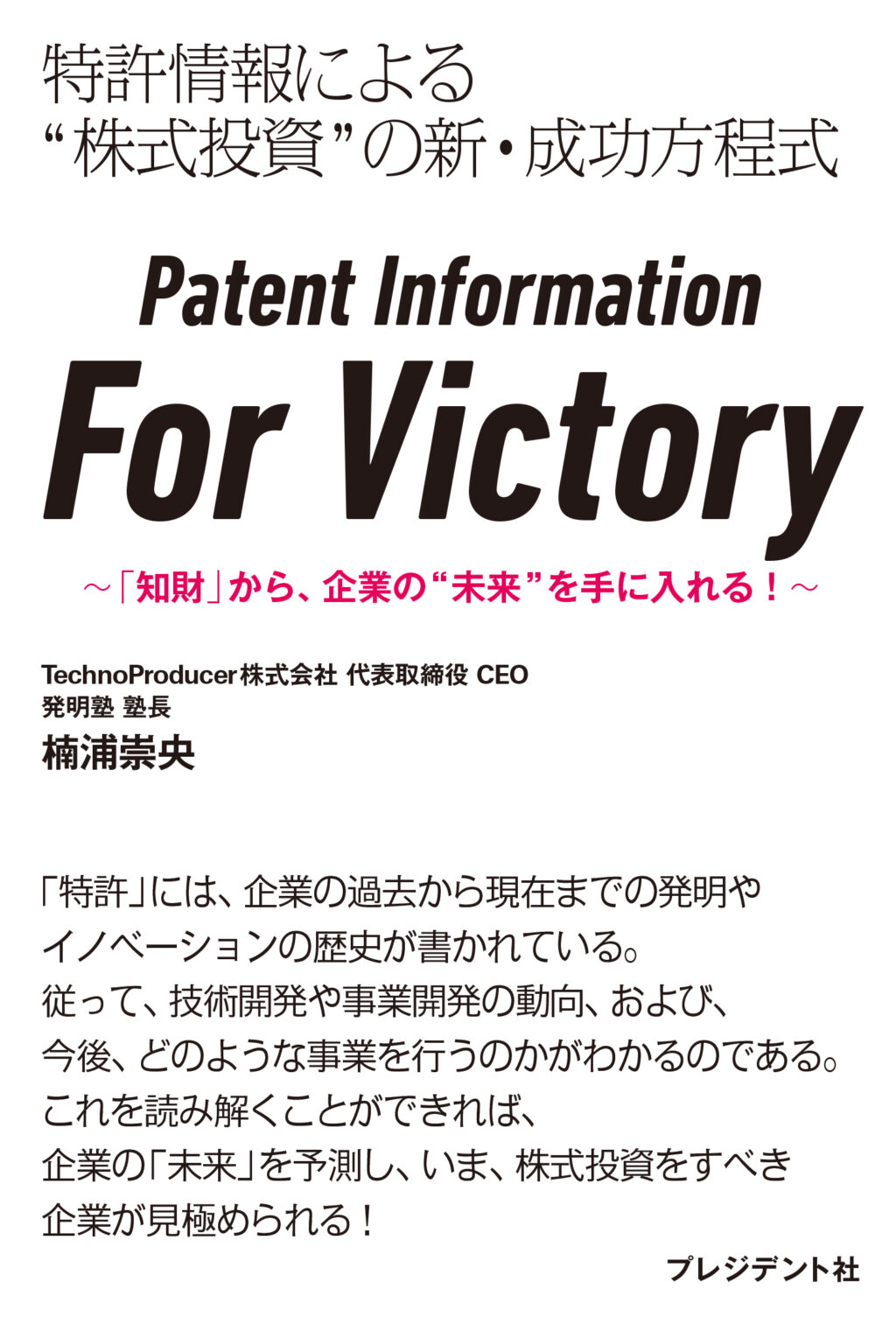

➁特許情報を活用して企業の真の価値と将来性を見抜く新しい投資アプローチを提案する『Patent Information For Victory』。特許が投資に役立つ理由を、専門知識がなくても理解できるようわかりやすく解説します。特設ページで「Chapter.1」まで全文無料公開中です!

ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。

・あの会社はどうして不況にも強いのか?

・今、注目すべき狙い目の技術情報

・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法

・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略