本記事は、当社が開催したロジックツリーを用いた研究・新製品・新事業開発テーマの創出法セミナーのエッセンスをお届けするものです。

セミナーの重要な知見を、どなたでも気軽に学べる形でまとめています。

あなたも一度は悩んだことがあるのでは?

新しい研究テーマや製品開発のアイデアが思い浮かばず、頭を抱えてしまう。

情報を集めても集めても、これだ!というテーマに行き着かない。

あるいは逆に、あれこれと考えてばかりで時間だけが過ぎていく…。

こうした悩みは、実は多くの研究開発担当者や技術者が抱えているものなのです。弊社代表の楠浦によれば、「筋の良いアイデアが出せないという方には共通点がある」といいます。では、どうすれば効率的に新しいテーマを見つけられるのでしょうか?

今回は、楠浦が500回以上の発明塾と企業内発明支援を通じて磨き上げてきた「ロジックツリーを用いた課題解決」という方法論をご紹介します。

この方法を使えば、特許情報から未知の課題を見つけ出し、価値ある新テーマを効率的に創出できるようになります。

この記事の内容

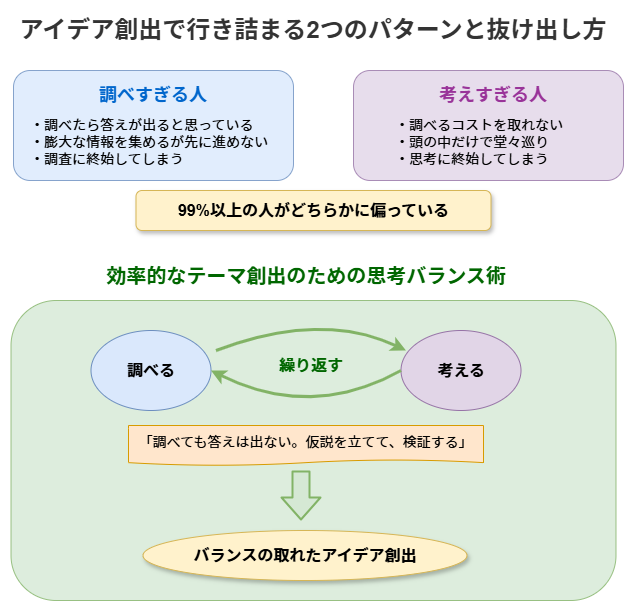

思いついたアイデアが思うような結果につながらない…。そんな悩みを抱える人には、実は2つの典型的なパターンがあることをご存知ですか?

「調べる」と「考える」。この2つのバランスが新テーマ創出の鍵となります。楠浦が指摘するのは、ほとんどの人がどちらかに偏ってしまうという事実です。

「調べすぎてしまう人は、調べたら答えが出ると思ってしまっている」と楠浦は説明します。膨大な情報を集めながらも、そこから先に進めない…。

一方で「考えすぎる人」は、調べるコストを取れずに、頭の中だけで堂々巡りしてしまうのです。

興味深いことに、この傾向は生まれ持ったものに近く、大学生くらいまでに固まってしまうとのこと。「500人以上の学生や企業内の方を検証した結果、99%以上の方が調べるか考えるかのどちらかに偏っている」と楠浦は言います。バランス良くできる人は「数百人に一人」という稀な存在なのです。

では、どうすれば効率的にテーマを創出できるでしょうか?

答えは意外にシンプルです。楠浦によれば「調べると考えるを行ったり来たりするのを繰り返すことで真ん中に落とし込む」ことが重要だといいます。

具体的には、まず少し調べてから考える。そして考えたことを検証するためにまた調べる。この繰り返しが効率的なテーマ創出につながるのです。「調べても答えは出ません。仮説を立てて、それについて調べて検証するというパターンでしか進まない」と楠浦は強調します。

さらに重要なのは「課題」への着目です。「課題が見つかればテーマが8割決まったようなもの」だと楠浦。技術者なら課題に対する解決手段は探せますが、適切な課題を見つけることこそが難しいのです。

新しいテーマを見つけるには、何らかの情報源が必要です。楠浦が特に注目するのが「特許情報」です。「特許情報の活用ということをかなり発明塾では意識している」と楠浦は言います。

なぜ特許情報なのでしょうか?それは「誰が何をしようとしているのかが明確にわかる」からです。特許情報は新テーマ創出のための宝の山なのです。でも、ただ読むだけでは宝は見つかりません。どうやって活用すればよいのでしょうか?

楠浦が提案するのは、特許情報から課題を「上位概念化」するという方法です。これは、特許に直接書かれていない課題や可能性を見出していく技術です。

「多くの技術系の方は解決手段側に囚われやすい」と楠浦は指摘します。しかし、真に価値があるのは「まだ解決されていない、あるいは知られてすらいない新たな課題を見出して、それを解決できること」なのです。

具体的には、特許情報を読み解き、課題と解決手段のペアで整理します。そして「この技術は本当はどんな課題を解決しようとしているのか」を常に探ります。特許に書かれている課題をそのまま受け取るのではなく、もう一段上の「顧客課題」や「市場の課題」といった上位概念で捉え直すのです。

楠浦が特許情報を整理する際に重視するのが「ロジックツリー」という手法です。「ロジックツリーとは、物事を要素あるいは要因、因子に分解して、そこを因果関係で整理していくもの」と楠浦は説明します。まさに枝分かれ状に情報を整理していくことから「ロジックツリー」と呼ばれるのです。

これを課題解決に応用したのが「課題解決ロジックツリー」。明日から実践できる3つのステップをご紹介します。

ステップ1:情報を構造化する

特許情報から主要な要素を抽出し、課題と解決手段の構造でロジックツリーを作ります。「どんなに膨大な特許情報でも、全部読む必要はない」と楠浦。重要なのは「特徴のあるもの」や「変わった特許」に着目することです。

ステップ2:課題を上位概念化する

構造化した情報から、書かれていない課題を推測します。「書かれている課題ではなく、そこから推測される顧客課題や、その先にある課題を見つけることが重要」と楠浦は強調します。

ステップ3:アイデアベースで課題を補完する

ロジックツリーを作りながら、「こういう課題もあるのでは?」というアイデアを積極的に書き加えていきます。「課題自体に直接気づくことはなかなか難しい。アイデアを経由して課題に間接的に気づく」というのが楠浦のアドバイスです。

この方法を使えば、表面的には見えてこない価値ある課題が見えてくるはずです。「普通の技術者ならできる作業」と楠浦は言います。このような特許の読み方さえマスターすれば、新たなテーマの種を効率的に見つけられるようになるでしょう。

明日からの研究開発や新製品企画に、ぜひロジックツリーを活用した課題発見の方法を取り入れてみてください。

「調べる」と「考える」のバランスを取りながら、特許情報から価値ある課題を見つけ出す—それが筋の良いテーマ創出への近道です。

※本記事はAI技術を活用して作成しています。内容の正確性に努めておりますが、表現や解釈に独自性がある場合がございます。

2025.10.03 特許調査を営業に活かす!NotebookLMで技術情報を顧客提案に変える方法

2025.09.24 スマホ大容量化を支える技術|半導体積層と未来のナノインプリント

2025.09.12 AI急成長で電力消費50%増! データセンター省電力化を支える半導体技術とは

2025.09.03 ナノインプリントでメモリーは安くなる? フラッシュメモリー応用に注目

2025.08.20 光でウェハーのズレを直す|半導体の「1ナノ」位置合わせのしくみ

2025.08.14 半導体製造の最先端プロセスを5分で理解! 写真現像と同じ『光で焼く』技術

2025.08.01 競合特許の分析方法~審査経過情報で本当の狙いを見抜くコツ

2025.07.25 特許調査を効率化!大手企業特許網を突破する発明者分析法

2025.07.17 アイデアが出ない問題は制約思考で解決!400件特許突破の実体験

2025.07.11 パラメーター特許の謎を解け!複雑な数式に隠された戦略の解読実例

2025.07.02 競合企業の狙いを見抜く!特許戦略を分割出願から読む技術

2025.06.18 部品メーカーが業界の中心になる:リファレンスデザイン戦略

2025.06.13 特許ポートフォリオ戦略で市場を制する!5件セットで圧倒的優位を築く方法

2025.06.11 10年後を見据えた先読み発明戦略をマイクロソフトに学ぶ

2025.06.02 材料メーカー日立化成が世界シェア70%を獲得した「川下特許戦略」

2025.05.22 イネーブラー戦略とは?クアルコムに学ぶ知財を活用した市場創造法

2025.05.02 情報過多時代の思考法「極端思考」:楠浦流・効率的な情報探索テクニック

2025.04.23 情報収集の罠から脱出する「15分ルール」―楠浦式仮説検索法

2025.04.11 全固体電池が変える2030年の自動車産業地図 - トヨタと出光の戦略から読み解く業界再編

2025.04.03 技術経営の核心―特許情報から見る「筋の良い」研究開発テーマの発掘法

2025.03.27 研究開発のテーマが見つからない?ロジックツリーで効率的に新テーマを創出する方法

2025.03.26 花王のREBORN戦略に見る未来―"大量生産・大量消費"からの脱却とデータ活用の新時代

2025.03.21 花王に学ぶ「パラメーター特許×分割出願」戦略 - 競合他社を圧倒する知財網の構築法

2025.03.18 自動車産業の覇権争いが始まった - ソフトウェア定義型モビリティ時代の事業戦略

2025.03.14 特許情報から読み解く自動車部品大手の生存戦略〜デンソー・ボッシュに学ぶ事業転換の実例

2025.03.11 トヨタと出光の全固体電池戦略から学ぶ技術革新と事業転換の成功モデル

2025.03.10 富士フイルムと出光興産に学ぶ、技術転用による新規事業成功の秘訣

2025.03.06 技術マーケティングの真髄―特許情報を活用した新規事業開発の実践手法

ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。

・あの会社はどうして不況にも強いのか?

・今、注目すべき狙い目の技術情報

・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法

・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略