TechnoProducer株式会社CEO/発明塾塾長 の 楠浦(くすうら) です。

今回は、新規事業企画・研究開発テーマの創出、知財開発の実働支援サービス「企業内発明塾」の教材から、一部を抜粋して紹介します。

以下は、企業内発明塾において、ある具体的なエピソードを示した後に、お送りしているメッセージです。

==抜粋引用、ここより

新規事業とは、ダメなことを証明するゲームではなく、可能性があることを証明するゲームなので、誰かが可能性があることを確信したら進めるべきなんだ、ということは、みなさんあまり理解されていないようです。

足元にある、ダイヤの原石に気づかない理由が、この辺にあるんだなと、あらためて痛感した日になりました。

「育てる」

とは、

「誰も気づいていない可能性を見出す」(他の人が酷評するアイデアが、宝であることに気づき、示す)

そういうことだと思っています。

==抜粋引用、ここまで

順に、見て行きましょう。

今日は後半、哲学のお話になりますよ。

この記事の内容

多くの方は、新規事業というゲームのルールを理解されていないように、僕には思えます。

「新規事業とは、ダメなことを証明するゲームではなく、可能性があることを証明するゲーム」なんですよね。わかりやすい。

スタートアップも同じです。

e発明塾講座「開発テーマ企画・立案における特許情報分析の活用」でも、同じことを、言い方を変えて説明しています。

実は教育や教材において、この「言い方を変えて何度も説明する」というのは非常に重要で、弊社の教材は、相互にうまく内容や事例を関連付けており、この方針を徹底しています。

具体的にどのように「可能性があることを証明しているのか」は、以下動画発明塾動画セミナー「発明塾事例紹介セミナー」で詳細に紹介しています。

一部は、書籍「新規事業を量産する知財戦略」にも掲載しています。

企業内発明塾で、僕が度々経験していることの一つに「思いついたアイデアを、うっかり社内で話したら”酷評”された」という、苦情(笑)つきのアイデアの持ち込みです。

でも、「誰も気づかないから、機会」なんですよね。

企業内発明塾では、「酷評」されたアイデアを、僕が丁寧に分析し解説して、いかに素晴らしいアイデアか、説明して関係者を説得する、ということも、度々起こっています(笑)。

何の仕事なん、これ?(笑)と思いながらも、「アイデアを育てる」とは、そういうことなんですよね。

これって多分、普通はその人の上司の仕事ですね(笑)。

「アイデアを育て、人を育てる」のが、企業内発明塾であり、「誰も気づいていない可能性を見出す」(他の人が酷評するアイデアが、宝であることに気づき、示す)のが、僕の仕事なんですね。

もうちょっと言うと、そういうことができる人を育てるのが、僕の仕事です。

上で引用した教材の一部をSNSに投稿したことがあるのですが、それを見た方が、「これ、子育てでも同じですよね!」とコメントをくださっています。

発明塾は、アイデアを育てながら人を育てていますので、当然、子育てでも同じでしょうね。

実はこれ、根底には「哲学」があります。

弊社で過去に、心理学や哲学を研究している若手研究者の方に、セミナーをしていただいたことがあります。

この方とは、京都大学の若手研究者育成プログラムへの協力を通じて、知り合いました。

ご縁ですね。

そのプログラムのイベントでも、同じように「育てる」の話をしたのですが、ある哲学者・心理学者の方が、僕と全く同じ話を、違う視点でされていたんですね。

たぶん、そのことに気づいたのは、僕とその研究者の方だけだと思います(笑)。

それで、「ぜひ一度、研究成果をレクチャーしてください」とお願いしたんです。

新規事業や発明に、大いに関係があるとわかったからです。

テーマは、「エポケー」です。

エポケーってなんやねん!(笑)

新規事業や発明と、どう関係あんねん!(笑)

おおありです。

「エポケー」は、哲学で使われる用語の一つで、「判断の保留」を意味します。

特に、「現象学」と呼ばれる哲学の分野で、日常的な思い込みや先入観を一時的に括弧に入れる(保留する)ことを指します。

新規事業、発明のにおいがしてきましたね(笑)。

エポケーの目的は、以下だとされています。

①自然的態度からの脱却

②事象そのものへの接近

③意識の普遍的構造の考察

ざっくりいうと、先入観を排除して、対象物(アイデア)の本質に迫りましょう、ということです。

(ほんとにざっくり・・・笑)

自然的態度ってなんやねん!(笑)

「自然・・・」からイメージするのとは、おそらく真逆ですのでご注意ください。

多くの方は、「目に見えるものや感覚器官によって知覚・認識できるものが、客観的な実体として存在する」と考えます。

これを、現象学(哲学)では「自然的態度」と呼びます。

自然というか、日本語で言うところの「ナイーブ」な態度なんだろうという気がします。

自分の判断(知覚・認識)が客観的に正しいと信じるなんて、あまりにナイーブすぎますよね(笑)。

脱線しました。

発明や新規事業の文脈に置き換えると、「客観的な(唯一の)正解が存在する」という考えを、いったん捨てましょうね、ということです。

極端に言うと、客観的なものなんて存在しないという前提に、一度立ってみましょう、ということです。

自分が今見ているものに対する印象や考え、それについて下した判断を、いったん保留する。

その上で、あらためて対象(アイデアや発明)を見て、読んで、感じたことと向き合うんですね。

そこに、自分なりの感覚、考え、発明塾で言う「オモロい」があるはずなんです。

哲学(現象学)では、これを「純粋意識」と呼んでいます。

「純粋意識」、つまり、まずは自分なりの「オモロい」に至る道が、「エポケー」(判断保留)なんですね。

(後述しますが、この部分、「自分だけがオモロい」ではないんです)

「オモロい」は「仮説」に置き換えてもよいでしょう。

実は、発明塾の「仮説」構築プロセスは、哲学のフレームワークも応用して行われているんですよね。

興味がある方は、「フッサールの現象学」を勉強してみてください。

ちなみに、先日Youtubeで対談した、弊社の元メンバーで Smart-IP 社 CEO の湯浅さんは、ある飲み会で「楠浦さんは経営者というよりは哲学者」とおっしゃっていましたが、そういうことですね。

付け加えると、僕はこれからの企業経営、事業経営には、哲学が欠かせないと考えています。

せっかくなので、「現象論」(哲学)のフレームワークにあてはめて、発明塾の新規事業や発明のプロセスを解説しておきます。

現象論と「発明塾式」を対比しながら、判断保留から純粋意識(オモロい・仮説)に至るプロセスを見てみますね。

ただ、両者は完全に一致するものではなく、やや説明に無理がある部分もあります。

そこはご容赦ください。

発明塾の手法は、現象学だけに依拠しているわけではなく、さまざまな学問分野の最新の知見を統合して完成されたものだからです。

ご説明できる範囲で、その他の学問分野の知見についても、言及しておきます。

1.自然的態度を認識する

まず、我々が日常的に持っている「意識の外部に客観的世界がある」という確信を認識する。

それって実は、自分がそう思い込んでるだけじゃないの?ということです。

新規事業や発明の話に置き換えると、目の前の情報やアイデアについて、自身が何か判断をしたとして、それが客観的で正しい判断だと皆さん思ってるんでしょうけど(だから自信を持ってアイデアを否定し酷評する 笑)、実際どうなんですかね?ということですね。

そもそも、目の前のアイデアって、捉え方次第ですよね、ということですね。

唯一の捉え方や、正解を前提にしない。

見えてるようで、見えてないんじゃないですか?わかってるようで、わかってないんじゃないですか?ということですね。

発明塾では「暗黙の前提」と呼びますが、自分が何か判断したり考えた時、その前提に「意識していない何か」が存在するはずだ、と考えるのですが、ここでも「自然的態度の認識」は有効です。

2.判断の保留

この確信を一時的に保留する。これが、エポケーです。

発明塾では、「判断せずに、まずアイデアを垂れ流してください(笑)」としています。

これは「記述的心理学」という分野の、ある手法を応用したものです。

現象学と、密接に関連する分野だとされています。

そして、僕が24時間365日、それらの「垂れ流されたアイデア」を拾っているわけです(笑)。

発明塾の本質の一つです。

3.視点の転換

外部世界の実在性についての判断を保留することで、意識に現れる現象そのものに注目する。

発明塾ではよく、「そもそも・・・」という言葉で議論を始めます。

僕がこれをあまりに連呼するので、当時の塾生(学生)は、この議論に「そもそも論」という名前をつけてくれました。

4.超越論的還元

エポケーを経て、意識に現れた対象としてのみ世界を捉えるようになります。

客観的な正解や唯一の捉え方の存在を前提としない態度で、自身あるいは目の前のアイデアや発明を見つめなおすと、いままで口に出せなかったような、いろいろな感情や追加のアイデア、新たな捉え方が湧いてきます。

新たな捉え方を、「リフレーミング」と呼びます。

これは心理学用語ですね。

発明塾では、思考過程含め、すべてを書き出すようにしてもらいます。

心理学では、これらは「内言(ないげん)」と呼ばれています。

習熟すれば、自身の頭の中で何が起きているか、観察し、説明できるようになります。

発明塾では、本気で支援者や指導者になりたい方には、ここを目指してもらいます。

これも、心理学やスポーツトレーニングの世界で、普通に行われていることです。

そのための、特別なカリキュラムを準備しています。

例えばスポーツの世界で、選手としてそこそこ頑張ったからと言って、すぐにトレーナーやコーチにはなれないですよね。

同じことです。

5.純粋意識の顕在化

この過程を経て、主観的な世界が独自の領域として現れてきます。これが純粋意識です。

発明塾的には、「オモロい」ですね。

何がどうオモロいか、が「言語化」されるわけです。

ここに、「仮説」が生まれてきます。

そしてそれは、「実は」多くの人に共感を得られるものだ、ということを、企画プロセスを通じて示していくんですね。

「主観を突き詰めると、客観になる」と、発明塾では指導しています。

要するに、誰かが正しい答えを知っている、という考え方を捨てるんですね。

だから、自分なりの答えにたどり着くしかない。

それは、他の人のアイデアに対して「自分は正しい答えを知っている」「自分は正しい判断ができる(できている)」という考え方を、いったん捨てることでもあります。

逆説的ですが、その先に、「多くの人に共感してもらえるアイデアや仮説」が得られるんですよね。

新規事業は、可能性を証明するゲームだからです。

誰も知らない、そしておそらく見つけられないことを、自分で見つける、自分だけが見つける。

でも実はそれが、大きな広がりを持つ。

そういうゲームなんですよね。

最初から「客観性」を求めると、先入観(主観)にとらわれる。

でも、「主観」を突き詰めると、「多くの人に最終的に賛同してもらえる」という意味での、ある種の「客観」(大きな事業)に至れる。

これが、発明塾の考え方です。

面白いですよね。

楠浦 拝

★本記事と関連した弊社サービス

①企業内発明塾®

「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。技術マーケティングのプロである楠浦の直接支援により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。

例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。

➁無料メールマガジン「e発明塾通信」

材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。

「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。

★弊社書籍の紹介

①弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。

Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用

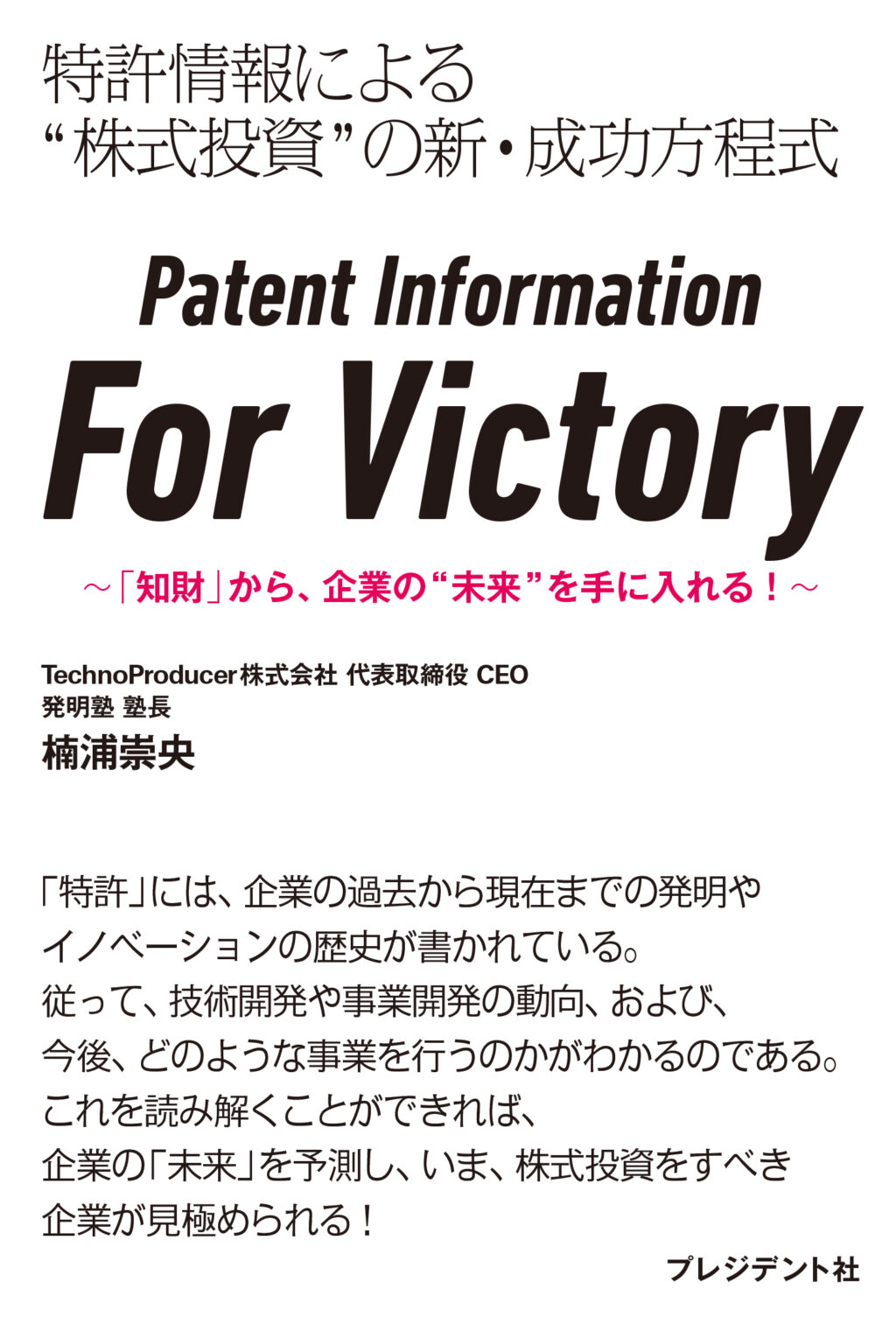

➁特許情報を活用して企業の真の価値と将来性を見抜く新しい投資アプローチを提案する『Patent Information For Victory』。特許が投資に役立つ理由を、専門知識がなくても理解できるようわかりやすく解説します。特設ページで「Chapter.1」まで全文無料公開中です!

ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。

・あの会社はどうして不況にも強いのか?

・今、注目すべき狙い目の技術情報

・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法

・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略