【要約】

「発明塾」塾長の楠浦です。

「新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾)」の第1期は、2025年6月末に無事終了しました。

参加者の皆さん、および、企画・開催に協力くださったすべての方に感謝申し上げます。

ありがとうございました。

新規事業サポーター養成講座(支援者向け発明塾)

https://www.techno-producer.com/news/business-supporter-course/

(上記は公開講座のご案内ですが、企業内開催も承ります)

おかげさまで、「発明塾が理想とする新規事業の支援」を推進できる「発明塾認定」の新規事業サポーターが6名誕生しました!

弊社、および、発明塾にとってまた一つ大きなマイルストーンを超えることができました。

僕一人では、やはり限界がありますからね。

さて、今回は「発明塾が理想とする新規事業の支援」について、認定新規事業サポーターの方と「月額顧問サービス」の中で行った壁打ちのまとめ(お声)を、紹介します。

この方は、僕が以前から情報発信している「動機づけ面接」の考え方が、発明塾での支援には欠かせないのではないか、という指摘をくださいました。

非常に鋭いですね(笑)。

僕が、まったく関係ないことをメルマガで書いたりコラムにしたりする「はずがない」ので、大いに関係があります。

では、どう関係あるのか。

本題へ。

==ご本人の振り返りメモ(お声)より

※ ご厚意により、全文そのままの掲載を許可いただきました

- 「両価性」と動機づけ──新規事業における行動変容の壁とその突破口

【1. 両価性とは何か】

「変わりたいけれど変わりたくない」という**両価性(ambivalence)**とは、人の内面に矛盾する欲求が同時に存在する心理状態である。

たとえば以下のような対立がそれに該当する:

・ 「挑戦したい」という気持ち

・ 「失敗したくない」という恐れこのような対立する主観が共存している状態を「両価性」と呼ぶ。

【2. 自身の新規事業企画における両価性の具体例】

私自身の思考を内省的に振り返ると、以下のようなプロセスをたどる:

「良いアイデアを思いついた!」

「これはぜひ提案したい」

「でも、本当に通るだろうか?」

「いや、やはり難しいかも…」

「提案して“はあ?”って言われたら嫌だな」

「だったらムダかもしれない」

「でも、やらないのはもったいない」

「かえって損するかも…やめようか」このように「どっちだよ??」という葛藤が、無意識下で何度も巡る。これこそが“両価性”である。

【3. なぜ変化は困難なのか】

人にとって「変わる」とは、たとえ小さな習慣の修正であっても非常に大きな心理的負荷を伴う。なぜなら、変化には次のような「取引」が発生するからだ:

・ 今までの「当たり前」を手放す

・ 新しい行動を追加したり、既存行動を減らす必要がある

・ 成果が保証されておらず、見返りが不確実この取引を前に、人は無意識に損得勘定を行い、結果として現状維持を選択しやすくなる。

(次回へつづく)

==メモ、ここまで

今回、ご厚意により、メモの全文公開を許諾いただきました。「月額顧問サービス」内での壁打ちでしかお話ししない内容も多数含まれており、非常に貴重なメモです。

このメモをベースに、私が普段「動機づけ面接」の考えを用いた、「新規事業の支援」をどのように行っているか、少しお話ししておきましょう。

誌上講義ですね(笑)。

この記事の内容

●「両価性」と動機付け ー 新規事業における行動変容の壁とその突破口

【1. 両価性とは何か】

「変わりたいけれど変わりたくない」という**両価性(ambivalence)**とは、人の内面に矛盾する欲求が同時に存在する心理状態である。

たとえば以下のような対立がそれに該当する:

・ 「挑戦したい」という気持ち

・ 「失敗したくない」という恐れこのような対立する主観が共存している状態を「両価性」と呼ぶ。

まず、このメモのタイトルが秀逸ですね(笑)。

「 新規事業における行動変容の壁とその突破口」

これに尽きるんですよね。

新規事業における行動変容の壁は非常に複雑怪奇で、それを読み解かずに「支援」と称して「単なるアイデアや仕事の押し付け合い」をやっている人が後を絶ちません(笑)。

迷惑なので、今すぐやめてほしい(笑)。

こういう人がいるので、

「新規事業ってめんどくせー」

「やらされ感」

が生まれています。

迷惑なので、今すぐやめてください(笑)。

僕が知る限り、どの企業にも「新しいこと」にチャレンジできる能力と意欲のある方が、十分な数、存在します。では、そういう方が、「私、新規事業やりたいです!」と手をあげてくださるかというと、そんなに簡単ではない。

例えば、僕が川崎重工でオートバイ開発をやっていた時代に、ちょうど隣の部署で、セラミックガスタービンに関する新規事業チームが立ち上がりました。僕の頭の中に「新規事業」というフレームワークがなかったので、「そういうことやってもええんか」と、新鮮な刺激を受けたことをはっきりと覚えています。

ただ、僕は当時は新機種開発で大変な時期でしたので、それ以上のことは覚えていません(笑)。半年ぐらいで、残念ながらそのチームは解散したような気がします。

その後僕は、小松製作所で風力発電の新規事業を立ち上げたい、というかたのお誘いで転職します。そういうことですね。

機会・意欲・能力をいかに結びつけるか。これに尽きると思います。

これがなかなか結び付かない大きな理由の一つに、「両価性」があると僕は考えています。

「変わりたいけど、変わりたくない」

これが両価性ですね。

「新規事業、やってみたい、なんか面白そう、挑戦してみたい、成長したい」

「でも、失敗するのは怖い、めんどくさい、今は忙しい」

そういうことです。この状態を、うまく利用し、マネジメントすることで、新規事業への第一歩を踏み出してもらうのが、「発明塾」の支援法の、一つの肝になっています。

【2. 自身の新規事業企画における両価性の具体例】

私自身の思考を内省的に振り返ると、以下のようなプロセスをたどる:

「良いアイデアを思いついた!」

「これはぜひ提案したい」

「でも、本当に通るだろうか?」

「いや、やはり難しいかも…」

「提案して“はあ?”って言われたら嫌だな」

「だったらムダかもしれない」

「でも、やらないのはもったいない」

「かえって損するかも…やめようか」このように「どっちだよ??」という葛藤が、無意識下で何度も巡る。これこそが“両価性”である。

この方は、新規事業提案における「両価性」を、非常に細かく指摘しておられます。わかりやすいですね。

このように、仮に良いアイデアとそれなりの意欲を持った方であったとしても、「両価性」の渦の中に埋もれていって、アイデア・能力・意欲が日の目を見ないのが、ほとんどです。

「提案してみたいけど、提案したら、”はぁ?”って言われるかもしれない」

「やらないのはもったいないけど、かえって損するかもしれない」

あるあるですね(笑)。

アイデアを育てる、あるいは、挑戦する人を育てる、という作業は、「相手の中で起きている両価性の嵐」との闘いなんですよね。だから、両価性の正しいマネジメント法を学ぶしかない。

この「両価性のマネジメント」技術を、過酷な依存症の治療現場で実践し、成果を出し続けているのが「動機づけ面接」です。僕はそれを学んで、発明塾で独自に生み出してきた一連の支援法が正しかったことを確信しました。

「”どっちだよ??”という葛藤が、無意識下で何度も巡る」

これが、新規事業に関わる人の中で、常に起きていることを前提に、「支援」をしていく必要があるんですよね。これは、「やるか、やらないか」だけでなく、「Aというアイデアにするか、Bというアイデアにするか」など、何らかの決断(痛み)を伴う状況で常に起きます。

新規事業は「決断」の連続であり、「両価性」しかない、と言ってよいでしょう。

つまり、「両価性をマネジメント」してあげて、「(本人なりに)正しい決断にたどり着いてもらう」のが、「発明塾」の支援者の仕事なんですね。

人は、決断することで成長していきますので、これはそのまま「成長」を支援する仕組みになります。発明塾で「結果が出れば人は育つ」と言っているのが、これですね。

【3. なぜ変化は困難なのか】

人にとって「変わる」とは、たとえ小さな習慣の修正であっても非常に大きな心理的負荷を伴う。なぜなら、変化には次のような「取引」が発生するからだ:

・ 今までの「当たり前」を手放す

・ 新しい行動を追加したり、既存行動を減らす必要がある

・ 成果が保証されておらず、見返りが不確実この取引を前に、人は無意識に損得勘定を行い、結果として現状維持を選択しやすくなる。

僕は上で、決断のことを「痛み」と書きました。この認識も、非常に重要です。多くの人にとって、何かを決めることは、それが些細なことであっても、意外に大きな痛みを伴うものです。その様子を、この方は細かく描いておられます。

まず、「今までのあたりまえを手放す」ことは、これだけで、大きな痛みになりますよね。「心理的負荷」と書いておられますが、まさに負荷であり負担になります。

そして、「新たな行動を追加する」ことも、大きな負担を伴いますよね。やったことがないことをやるわけですから、不安も大きい。これまでの安心できた日常を手放して、不安しかない行動を取り入れる。こう書いてみると、そんなこと誰もやりたくないに決まってますね(笑)。

そして、いつもの日常で保障されている「成果」が、まったく得られない可能性があるわけですから、やっていても、不安や苦痛がつきまとうわけです。「やっぱり、やめといたらよかったんとちゃうかなぁ」と、いつも思いますね。これが「両価性」です。やっている人でも、「やめといたほうがええかもしれんなぁ」と、いつも思ってしまう。思わされてしまう。それが新規事業なんですよね。

だから「支援者」が必要になる。しかも「両価性」に寄り添いながら、支援できる支援者が重要になる。僕は、そう考えていて、発明塾で15年以上かけて、その手法を磨いてきました。この両価性に注目した手法は、皆さんの新規事業、あるいは、新規事業の提案やアイデア募集でも、お役に立つと考えています。

発明塾の新規事業支援は、実は「チェンジマネジメント」だ、と言えるかもしれません。変わろう、と思ってもらえるように、支援していくわけですから、まさにチェンジマネジメントですよね。

そして、「自ら変われる」人材を育てる、という点では、人材育成のど真ん中だと考えています。そういう人が育てられるような「成熟した支援者」を育てるのが、僕の仕事であり、今回の「新規事業サポーター養成講座」で目指したところです。

皆さまの組織でも、そういう人材は、いかがでしょうか。不要でしょうか?

「動機づけ面接」の手法を用いた「新規事業の支援」「IPランドスケープ」にご関心がある方は、ぜひお問い合わせください。

動機づけ面接を基礎から学びたい方は、その旨お伝えください。ゼロから指導いたします。

月額顧問サービス

https://www.techno-producer.com/advisory-service/

こちらからお問い合わせください。

楠浦 拝

★本記事と関連した弊社サービス

①企業内発明塾®

「既存事業の強みを生かした新規事業の創出」を支援するサービスです。技術マーケティングのプロである楠浦の直接支援により、BtoC、BtoBを問わず、あなたの会社の強みを生かした新規事業の企画を生み出せます。

例えば「ガソリン車の部品技術の新用途を医療・介護分野で創出」・「スマートフォン向けの材料の新用途を食品分野で創出」など、次々に成果が出ています。

➁無料メールマガジン「e発明塾通信」

材料、医療、エネルギー、保険など幅広い業界の企業が取り組む、スジの良い新規事業をわかりやすく解説しています。

「各企業がどんな未来に向かって進んでいるか」を具体例で理解できるので、新規事業のアイデアを出したい技術者の方だけでなく、優れた企業を見極めたい投資家の方にもご利用いただいております。週2回配信で最新情報をお届けしています。ぜひご活用ください。

★弊社書籍の紹介

①弊社の新規事業創出に関するノウハウ・考え方を解説した書籍『新規事業を量産する知財戦略』を絶賛発売中です!新規事業や知財戦略の考え方と、実際に特許になる発明がどう生まれるかを詳しく解説しています。

※KindleはPCやスマートフォンでも閲覧可能です。ツールをお持ちでない方は以下、ご参照ください。

Windows用 Mac用 iPhone, iPad用 Android用

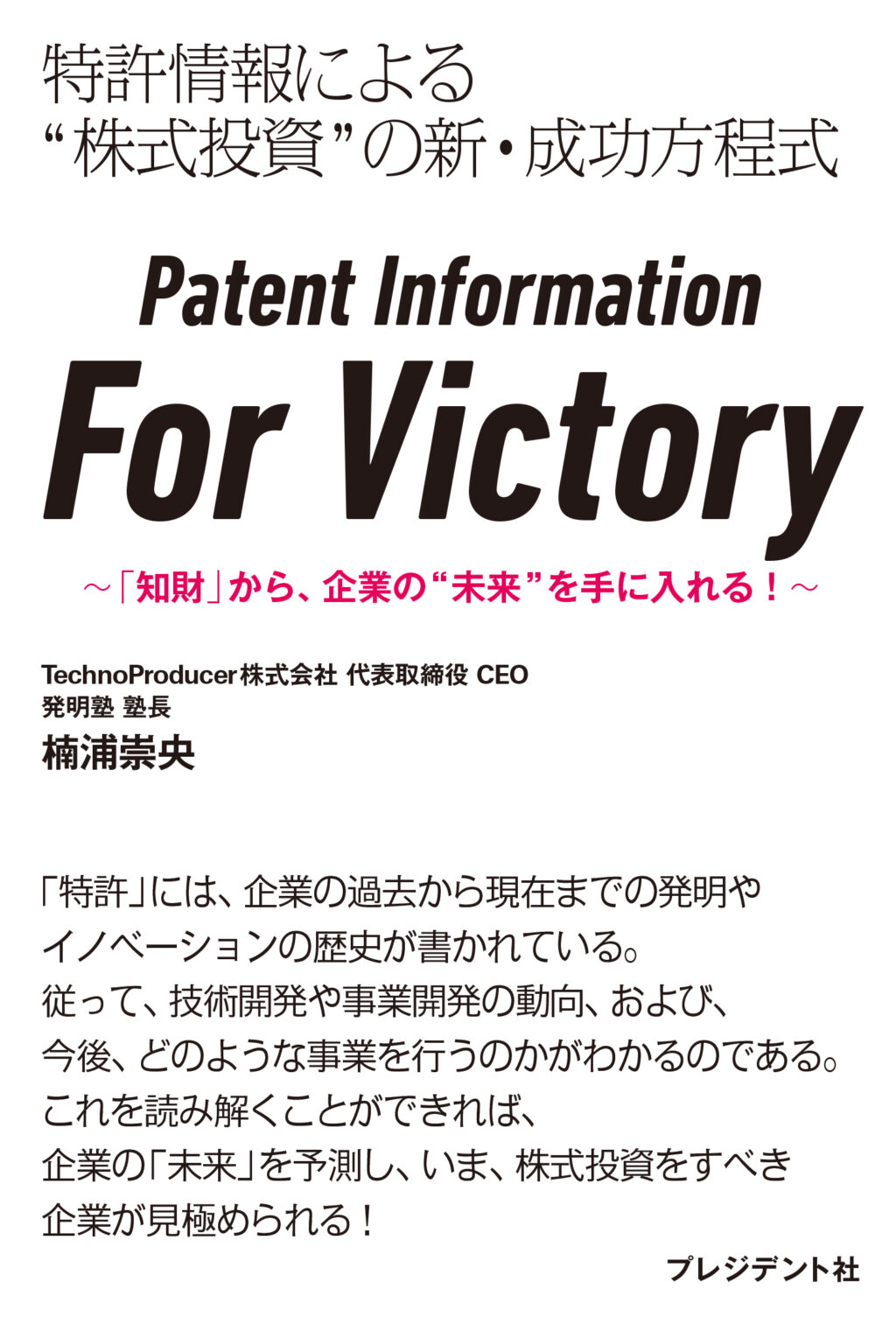

➁特許情報を活用して企業の真の価値と将来性を見抜く新しい投資アプローチを提案する『Patent Information For Victory』。特許が投資に役立つ理由を、専門知識がなくても理解できるようわかりやすく解説します。特設ページで「Chapter.1」まで全文無料公開中です!

ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。

・あの会社はどうして不況にも強いのか?

・今、注目すべき狙い目の技術情報

・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法

・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略