この記事の内容

AIの使用は、仕事や作業の効率化というメリットの一方、依存すると脳の活動が衰える、考える力がなくなる、つまりバカになるのではないか―。なんとなくそう懸念を抱いている人って意外と多いのではないでしょうか。

特に親であれば、今や、日本も子どものAI教育活動は始まっていますし、リテラシーも含め子どもの負の影響が心配だと思います。

海外では、AI利用が実際に脳にどのような影響があるのか、についての研究論文やメディア記事が頻繁に登場しています。

最近では、2025年6月にMIT(マサチューセッツ工科大学)のメディアラボが発表した研究論文がアメリカや日本の主要メディアにも紹介され話題になりました。それがこちらです。

「Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task」

タイトルをわかりやすく訳すと「エッセイ執筆にAIを使うと脳に何が起きるか」、という論文ですね。

今回、その論文について紹介したいと思います。

出典:「Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay WritingTask」。 著者:Nataliya Kosmyna, Eugene Hauptmann, Ye Tong Yuan, Jessica Situ, Xian-Hao Liao, Ashly Vivian Beresnitzky, Iris Braunstein, Pattie Maes1 。ライセンス:https://arxiv.org/pdf/2506.08872

MITの実験と測定方法は、

の3つに分け、決められた題材に沿って20分以内でエッセイを執筆。執筆中の脳波測定と、執筆後には、自分の書いた文章に対する記憶の再現性などのアンケートや自然言語処理解析をして、それぞれのグループの神経的・認知的影響について分析していくというものです。18歳から54歳までの54人を対象に行いました。

まず、エッセイ執筆を3回行った結果です。

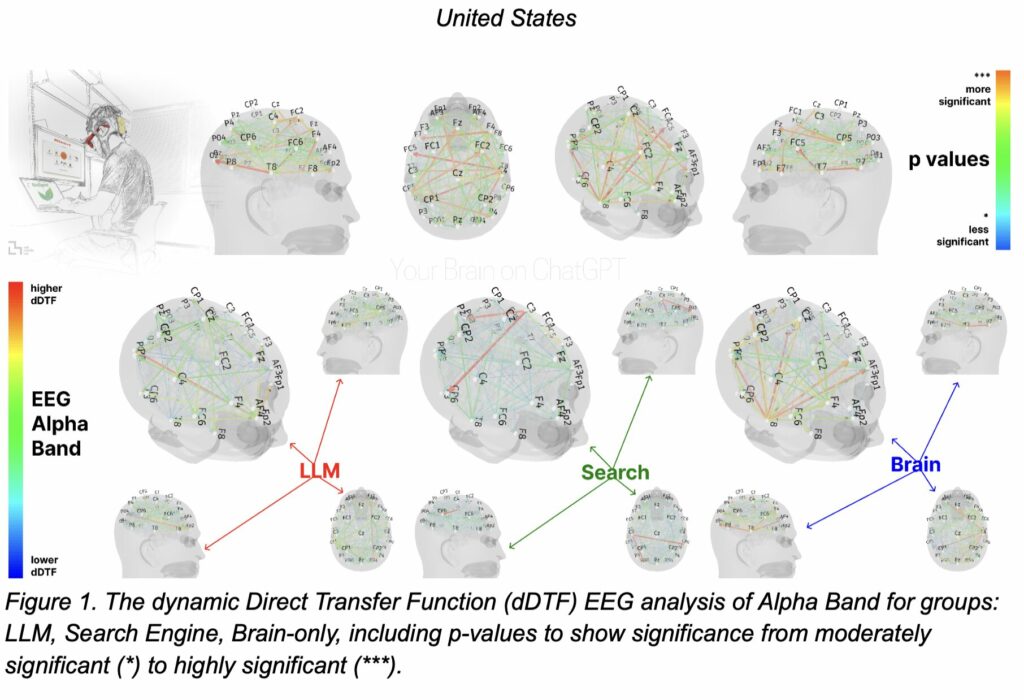

1、脳活動

・Brain only

もっとも強い脳のネットワーク接続が見られた。

・Search Engine

脳活動は中程度。検索で外部情報を参照しつつ、自分で考えて文章を組み立てるため、

一定の認知活動は保たれていた。

・LLM

脳活動は最も低く、ネットワーク接続も弱い。つまり「脳をあまり使わずに書けてしまった」状態。

2、執筆したエッセイの特徴

・Brain only

自分の言葉を使い多様性あり。

・Search Engine

サイトからの引用や参考が多いが、自分の視点を織り交ぜる傾向が見られた。

・LLM

一見まとまっていてスムーズだが、他の参加者の文章と似通いやすく、オリジナリティが薄い。

3、文章に対する所有感と記憶

・Brain only

「自分で書いた」という実感(所有感)が最も強かった。自分の文章も正確に思い出せた。

・Search Engine

所有感はある程度残ったが、Brain-only ほどではない。

・LLM

所有感が最も低く、「自分で書いた」という感覚が弱かった。また書いた文章の記憶が薄い傾向にあった

という、実験結果でした。

皆さんおそらく「まあ、そうなるよね」、と予想通りだったと思います。AIを利用して執筆したものは、言わばAIに外注したようなもの。言葉や構成を深く考えたり、悩まずに仕上げることは可能です。そういうものは自分の作品という思い入れが弱くなり、書いた言葉もフレーズも思い出せなくなるのは想像できます。

ただ、この実験には続きがあります。4回目の実験と結果がなかなか興味深いんです。

4回目は、グループを入れ替え、これまで行った同じエッセイの課題を、ツールに頼らずにエッセイを書いたBrain onlyグループはAIを利用して、AI利用していたLLMグループはツールに頼らず自力で書くようにしてもらいました。

その結果は、

・LLM→Brain only

本来自力で執筆する人に見られる、広い脳活動が回復せず、「脳が十分に働いていない」状態で、

脳のネットワークがさらに下がった。

・Brain only→LLM

記憶を呼び起こす力や脳の一部(後頭頂部・前頭前皮質)の活動が高まった。

と書いてあります。

つまり、一度AIに依存すると、自分の頭で考えるように切り替えた後でも思考をフル稼働できない傾向があり、逆に自分の頭で執筆していた人はその後にAIツールを使用してエッセイを書き直した時、記憶想起の向上など、より脳が活発になったということです。

また、この分析結果から、最初にAIを使用していたグループは、最後に自分の頭だけで執筆するようになっても、より狭い範囲のアイデアに繰り返し焦点を当てていて、語彙や思考パターンも画一的で、オリジナル性が欠如していること、研究期間を通して神経レベル、言語レベル、採点レベルのすべてにおいて、自分の頭だけで執筆するグループの参加者よりも成績が悪いことが分かったと書いています。

これらの実験結果と分析から、著者は、学習の初期段階から長期的、継続的に使用するのは、脳の広範な活動を減少させ、批判的探求の低下や、創造性の低下など深い認知処理を阻害する「認知的負債(Cognitive Debt)の蓄積」の可能性があり、逆に学習者が自主的な努力を十分に行った後にAIを使用する学習スタイルは長期的な神経発達を最適化する可能性がある。と示唆しています。

ここが、著者の結論と考察です。

なるほど。わかりやすく言うと、最初からAIに丸投げしすぎると頭悪くなっていくかもしれない。まずはしっかりと自分の頭で考え、その後にAIのサポートを活用するなら能力がアップしたり、効果があるかもしれない、ということですね。

この研究論文は査読前のものであり、著者も実験材料などがまだ不足していることも言及しています。

この実験は大人だけでしたので、個人的には知識や知能が成長途中の子どもに同様の実験をしたらどうなるかも気になるところです。

ちなみにですが、ほかに個人的に興味深かったのが、執筆したエッセイに対するAI審査員と人間審査員による評価のズレです。

論文の中で、AI採点はグループ全部のほとんどのエッセイに対して高得点をつけ、AIで作成したオリジナリティが不足していて画一的なエッセイにも、人間はあまり高い点数をつけなかったのに対し、AI採点は概ね高かったと述べています。

AIに聞いて作成したものだからそうなるのかもしれません。現時点では、何か作成した文章に対してAIが高評価してくれても、人間の評価が高いとは限らないこということですね。

また、論文によると、この実験において人間審査員は、AI生成で作成したエッセイをほぼ見破っていたそうです。現時点のAIと人間の相違が垣間見えますね。

MITメディアラボの著者は、AI利用はネガティブな面だけではなく、使い方によって効果もありそうだ、と言っているわけですが、ほかにも、AIが認知や思考能力にどう影響を及ぼすかについての研究論文があります。以下にいくつかご紹介しますので、AIとの共存の方法や家庭での教育モデルを考えてみはいかがでしょう。

・Generative AI tool use enhances academic achievement in sustainable education through shared metacognition and cognitive offloading

生成AIツールの使用が共有メタ認知と認知負荷軽減を通じて学習成果を向上する

・Exploring the effects of artificial intelligence on student and academic well-being

AIで学習ストレス軽減、幸福度や課題達成力向上する

・「From tools to threats: a reflection on the impact of artificial-intelligence chatbots on cognitive health」

過度なAIチャットボットへの依存が、批判的思考力、分析力、創造性といった重要な認知能力の低下につながる可能性があると指摘

・The cognitive paradox of AI in education: between enhancement and erosion

教育現場でのAI依存と記憶・思考力低下を指摘

文:鈴木素子

※本記事は、なるべく客観的に、最新の科学的知見を紹介できるように努めています。

また理解しやすい内容にするために平易な表現に直しています。

不正確な表現になっているかもしれませんので、ご指摘いただける方は、お手数ですが下記のアンケートフォームよりご連絡ください。

【アンケートのお願い】

本記事についてのご感想ごご意見、ご感想、また、取り上げてほしいトピックなどを伺いたく思います。

アンケートに回答していただいた方には、本記事でとりあげた論文のAI要約をお送りいたします。

ご協力をお願いいたします。

アンケートフォームはこちら

「AI時代の子育てと教育」コラムアンケート

2026.01.15 AIに「教える」ことで学力が伸びる? 〜数学の授業で試されたティーチャブル・エージェントとは〜

2026.01.07 幼児のスマホ見過ぎをどう改善するか 〜スクリーンタイム削減に成功した研究から学ぶ〜

2025.12.23 AIは創造力を奪うのか、育てるのか? 〜 美術教育で検証された生成AIの可能性〜

2025.12.09 AI彼氏やAI親友はなぜ生まれるのか 〜人がAIに親密さを感じる“仕組み”を科学する〜

2025.11.27 AIは歴史学習に向かない? 〜論文が示す「文脈力」と「批判的思考」の重要性〜

2025.11.06 AI時代に“根っこ”の学びをどう育てるか 〜人の学びとキャリアの構造を可視化した研究〜

2025.10.22 AIは人間の心を読めるのか? 〜スタンフォード大学の研究〜

2025.10.08 ChatGPT利用で成績はアップする? 〜51研究のメタ分析から見えた答え〜

2025.10.01 なぜAIは「もっともらしい嘘」をつくのか 〜OpenAIがハルシネーションの原因を分析〜

2025.09.03 AI依存はバカになる? 考える力が衰えるのは本当?

2025.08.01 AI時代に求められる人材と仕事とは 〜「全部が60点」という人が不要になる? 〜

2025.07.15 子どもの生成AIとの付き合い方とは? 〜親子で考える教育と家庭の役割

2025.06.24 発明塾式「頭のよい子が育つ家」〜思考を育てる環境設計〜

2025.06.06 文系・理系どちらを選ぶべき? 〜子どもの進路選択に悩む親が知っておきたい3つの視点

2025.05.19 発明塾の手法と子育て

ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。

・あの会社はどうして不況にも強いのか?

・今、注目すべき狙い目の技術情報

・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法

・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略