この記事の内容

最近、AIに個人的な悩みを相談したり、日常会話の相手にしたりと、AIを友達のように活用している人もいるようです。みなさんや、みなさんのお子さんはAIをどのような「相手」として活用されていますか?

電通が対話型AIを週1回以上使用する全国12~69歳の1000人を対象に行った今年7月発表のレポート「対話型AIとの関係性に関する意識調査」によると、気軽に感情を共有できる相手として、1位になっているのは「対話型AI」(64.9%)です。今やAIを活用している人にとってAIは親友(2位:64.6%)や母(3位:62.7%)と並ぶ存在になっているようです。

また、特に10代では他の年代にくらべて、雑談や友人の悩みや恋愛の相談をする人が多い、という結果になっていました。

私たちは普段、人と会話をするとき、特に意識することなく相手が何を考えているか、どんな気持ちなのかなど察しながら話をしていますよね。人間にはこの特有の能力があるからコミュニケーションや共感、協力などできるのだと思います。

AIを「感情を共有できる相手」と思う人が増えてきている中、疑問なのが、AIは感情の共有だけでなく、人間のように人の心を読むこともできるのか、ということです。この、「AIが人の心を読めているのか」どうかについて、スタンフォード大学が研究した論文がありましたので、読んでみました。論文タイトルは「Evaluating large language models in theory of mind tasks」(心の理論における言語モデルの評価)です。

※翻訳や要約はNotebookLMを利用しています。

まずは、論文の概要の要約です。

「この研究論文は、大規模言語モデル(LLM)の心の理論(ToM)能力を誤信念課題を用いて評価したものである。

心の理論とは、人間の知識、意図、信念、欲望といった観察不可能な精神状態を追跡する能力であり、人間の社会的相互作用に不可欠とされている。

研究の結果、初期のモデルは課題に失敗したが、最新のモデルであるChatGPT-4(2023年6月版)は、6歳児の平均的なパフォーマンスに匹敵する75%の課題を解決した。

著者は、この能力がLLMの言語スキルの向上に伴う意図せぬ副産物として出現した可能性を探っており、この進歩がAIの社会的スキル向上とその深刻な影響を示唆していると結論付けている」

この研究では、AIが「心の理論(Theory of Mind:ToM)」と呼ばれる能力をどの程度示すかを、ChatGPT-1からChatGPT-4までの11種類の言語モデルを対象にテストし、どれだけ人間に近づいたのかという観点から分析しています。

「心の理論」とは、わかりやすく言うと、相手の考えや信じていることなど「直接は見えない人の心の中を推測できる能力」のことですね。

この検証には心理学の世界でスタンダードな手法である「誤信念課題」というテストが用いられています。

誤信念課題テストとはどういうものかを、論文に書いてある具体的な例を一つ簡単に説明すると、

「目の前にチョコレートと書かれた袋があるとする。 でも、実はその中身はポップコーン。 そこへ何も知らないサムがやってきて、袋のラベルだけを見る。さあ、サムは、この袋の中に何が入っていると思っているのか」

というテストです。

答えはもちろんチョコレートですよね。でもこの時「①本当はポップコーンが入っているという客観的な現実と、②サムが袋の中にはチョコレートが入っていると信じている、という彼の心の中の現実(誤信念)の、この二つをちゃんと区別できるかどうかが、この研究における心の理論の能力の評価の根幹となる。」ということが書いてあります。

このような問題を単にAIが記憶やパターン、推測で答えられないように、新しいシナリオを40個作ったり、ひっかけ問題を入れたりして厳しい設計をした上でテストしたということです。

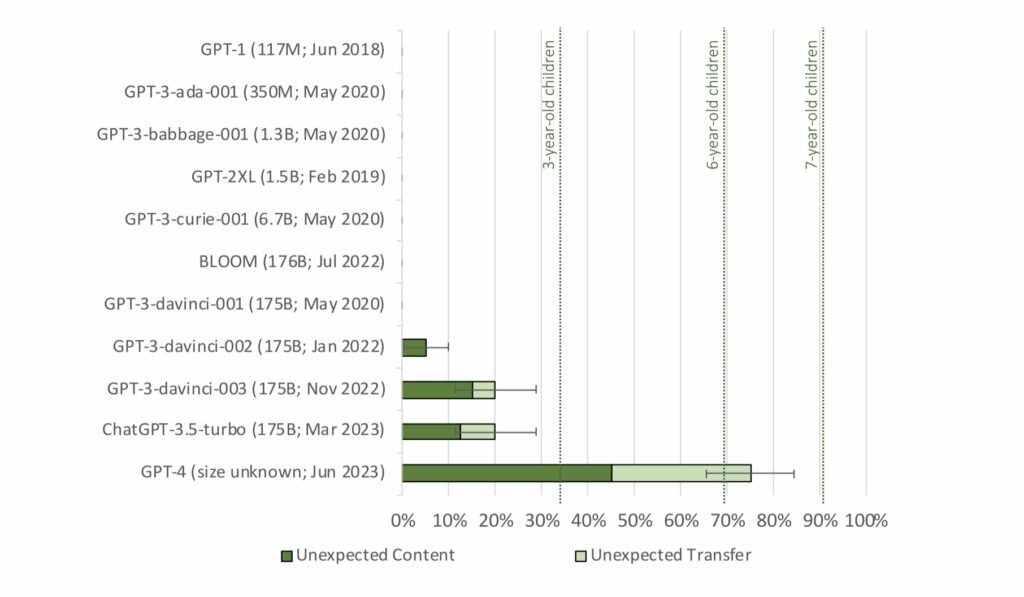

結果は以下です。

・古いモデル(GPT-1、GPT-3、GPT-3初期など)は、すべてのタスクで失敗した

・GPT-3-davinci-003(2022年11月)およびChatGPT-3.5-turbo(2023年3月)は、正解率は20%。これは、3歳児の平均的なパフォーマンスを下回る

・最も新しいモデルであるChatGPT-4(2023年6月)は、正解率75%、6歳児のパフォーマンスに匹敵する結果を示した

また、「言語能力との関連: LLMのパフォーマンスが段階的に向上していることから、これはLLMの言語熟練度と関連している可能性が示唆されます。このパターンは、人間が「心の理論」を獲得する過程で言語適性との高い相関が見られることと類似している」と書いてあります。

論文から、テストを行った11の言語モデルの結果の図表を抜粋します。下記の図を見ると特にChatGPT-4で飛躍的に成績が上がっていることがわかりますね。

図: LLMによって解決された誤信念課題(40問中)の割合

Evaluating large language models in theory of mind tasks(論文のFig.3)より抜粋

誤信念課題というのは、よく子どもに行われるテストだそうです。そう考えるとAIがたった数年で、子どもが何年もかかって身につける、他人の心を推しはかるという高度な能力の確実な兆候を見せた、とも言えるわけですので、驚愕の進化ですね。

この結果をどう解釈するかについては、著者は以下の2つに分けて慎重に検討しています。

・AIは超高性能なパターン認識により、意味を理解しているのではなく、賢く真似しているだけである(パターンマッチング)

・人間の脳から意識が生まれるように、AIの複雑なネットワークから、予期せず心を読む能力が生まれてきた(創発的な能力)

著者は上記のどちらも主張はしていなく、論文ではあくまでテストした課題をAIが解けるようになってきた、という事実を述べています。そして「これらの結果は、どのように解釈するかよりも、より強力で社会的に熟練したAIが到来したことを意味し、その意味合い、その影響は計り知れないものがある」と書いています。

また、最後にこう述べています。

「他者の心の状態を追跡し、その行動を予測できる機械は、人間や機械同士との相互作用やコミュニケーションをより良くするだろう。これは、助言の提供や対立の解消といった肯定的な相互作用だけでなく、欺瞞、操作、心理的虐待といった否定的な相互作用にも当てはまる。さらに、心の理論を持っているかのように振る舞う機械は、より人間的であると認識される可能性が高い。こうした認識は、人間とAIの個々の相互作用だけでなく、AIの社会的役割や法的地位にも影響を与える可能性がある」

つまり、著者は「心を読めるようになるAIは、AI同士や人間とのコミュニケーションをよりよくするという良い面があるが、一方で、人を騙したりといった負の面も持つことになる」ということを言っていますね。

いかがでしたか?

検証はChatGPT-4まででしたが、今はもうChatGPT-5も登場していますし、今後の進化にも注目したいです。

私、個人としては著者の最後の考察に共感を覚えます。AIが例えば、歩行者の動きを予測して事故を防ぐ電動自転車があったらいいな、など世の中に役立つモノとして期待できる面がある一方、やはり今よりももっと巧妙な手口で人を騙したり、心を操ったりすることに使われる可能性もあると思います。親の知らないところで、子どもが何かに巻き込まれていたりしたら怖いですよね。

この研究が教えてくれることは、多分まだ序章に過ぎないと思います。私たちは人間の想像をはるかに超えるような新しい知能と共存していく未来の入り口に立っているのかもしれません。

※参考資料◾️論文タイトル:Evaluating large language models in theory of mind tasks◾️著者:Michal Kosinski ◾️掲載:COMPUTER SCIENCES, Published October 29, 2024.

文:鈴木素子

【アンケートのお願い】

本記事についてのご意見・ご感想、また、取り上げてほしいトピックなどを伺いたく思います。

アンケートに回答していただいた方には、本記事でとりあげた論文のAI要約をお送りいたします。

ご協力をお願いいたします。

アンケートフォームはこちら

AI時代の教育と子育てコラムアンケート

2026.01.27 「答えを出すAI」から「考えさせるAI」へ 〜物理学習に特化したAI個別指導システムの実験研究〜

2026.01.21 体育の授業にAIが入ると何が変わる? 〜小学生の投球力向上を検証した研究から〜

2026.01.15 AIに「教える」ことで学力が伸びる? 〜数学の授業で試されたティーチャブル・エージェントとは〜

2026.01.07 幼児のスマホ見過ぎをどう改善するか 〜スクリーンタイム削減に成功した研究から学ぶ〜

2025.12.23 AIは創造力を奪うのか、育てるのか? 〜 美術教育で検証された生成AIの可能性〜

2025.12.09 AI彼氏やAI親友はなぜ生まれるのか 〜人がAIに親密さを感じる“仕組み”を科学する〜

2025.11.27 AIは歴史学習に向かない? 〜論文が示す「文脈力」と「批判的思考」の重要性〜

2025.11.06 AI時代に“根っこ”の学びをどう育てるか 〜人の学びとキャリアの構造を可視化した研究〜

2025.10.22 AIは人間の心を読めるのか? 〜スタンフォード大学の研究〜

2025.10.08 ChatGPT利用で成績はアップする? 〜51研究のメタ分析から見えた答え〜

2025.10.01 なぜAIは「もっともらしい嘘」をつくのか 〜OpenAIがハルシネーションの原因を分析〜

2025.09.03 AI依存はバカになる? 考える力が衰えるのは本当?

2025.08.01 AI時代に求められる人材と仕事とは 〜「全部が60点」という人が不要になる? 〜

2025.07.15 子どもの生成AIとの付き合い方とは? 〜親子で考える教育と家庭の役割

2025.06.24 発明塾式「頭のよい子が育つ家」〜思考を育てる環境設計〜

2025.06.06 文系・理系どちらを選ぶべき? 〜子どもの進路選択に悩む親が知っておきたい3つの視点

2025.05.19 発明塾の手法と子育て

ここでしか読めない発明塾のノウハウの一部や最新情報を、無料で週2〜3回配信しております。

・あの会社はどうして不況にも強いのか?

・今、注目すべき狙い目の技術情報

・アイデア・発明を、「スジの良い」企画に仕上げる方法

・急成長企業のビジネスモデルと知財戦略