1997年 京都大学工学部機械工学科卒業、京都大学大学院工学研究科エネルギー応用工学専攻 修了

1997年 川崎重工業株式会社 大型オートバイのエンジン設計開発(新製品開発)を担当

2002年 小松製作所の風力発電関連の新規事業開発を担当

2004年 ナノテクスタートアップ「SCIVAX 株式会社」 設立

「オートバイ」設計から「風力発電」「ナノテク・バイオ」と常に異分野で開発・事業化を主導。

CTO 兼ナノインプリント事業責任者を務め、特許情報分析を活用して、自ら企画・顧客開拓・資金調達・事業の立ち上げを行った。企画し立ち上げた事業は総額20億円以上の資金調達に成功し、後に、一部は大手化学メーカーに買収された。

この際、事業の企画立案から立ち上げのプロセスを通じて、BtoBの技術マーケティングにおける特許情報の活用法を確立。

また、一般的には「システム系(組立産業)」と「材料系(シーズ型)」とで新規事業の進め方は異なるが、楠浦は川崎重工・コマツで機械設計を、SCIVAXでナノインプリントを用いた材料開発をCTOとして主導したため、どちらの分野でも実践経験がある。

2008年 TechnoProducer株式会社 設立

2008年 ビル・ゲイツが出資し、50億ドル超を運用する世界初の技術系投資ファンド「Intellectual Ventures」(現 Xinova)より「アジアのTop発明家8名」に選出

その後2012年までの5年間、発明家として常に世界Top10にランクされ、毎年表彰を受ける。

2010年 学生向けの発明研究所として「発明塾」を設立

10年で500回以上の討議を開催し、数百件の発明・企画を創出。

学生だけで投資ファンドより50以上のテーマで1000万円以上の賞金を獲得し、「発明塾」の手法が学生でも・どんな分野でも世界に通用する成果を出せることを実証。

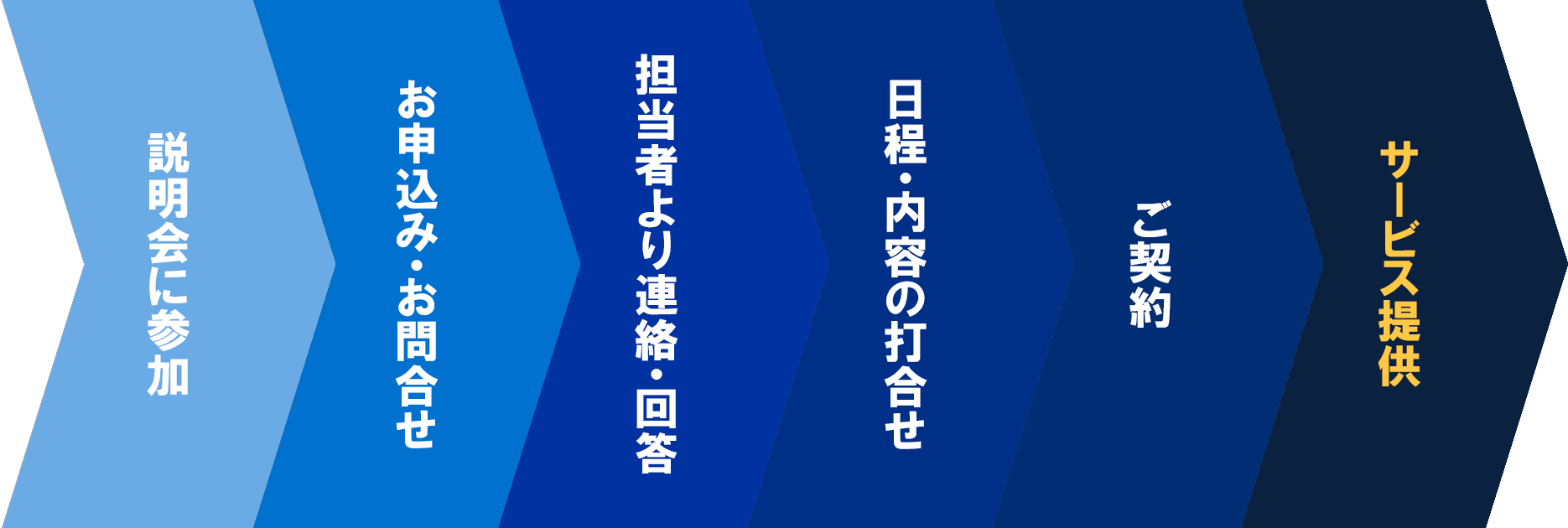

2011年 「発明塾」を企業向けに提供開始

2014年 発明塾の方法論が学べるオンライン教材「e発明塾」提供開始

2016年 導入社数が100社を突破。東証一部上場企業を中心に受講者数が3600名超え

2019年 動画形式で提供する「発明塾動画セミナー」をリリース

教材は全て、自ら監修し、常にアップデート。

2021年 書籍「新規事業を量産する知財戦略 ~未来を預言するアイデアで市場を独占しよう!」出版

Amazonランキング 起業家にて、ベストセラー1位を獲得。