起業の経緯

「教育」との縁 ~ 高校/大学時代

「教育」を意識するようになったのは、高校時代からです。高校時代に通っていた「甲斐塾」の授業がどれも素晴らしく、特に

・ 「答えは一つではない」を学んだ「別解を競う」数学の授業

・ 「何を素材にしても学ぶことができる」を知った「新旧の洋楽で学ぶ」英語の授業

と、塾長や講師の方々の考えに強い影響を受けました。

大学時代は、その「塾」で、英語科講師を担当していました。

塾の伝統で、

・ 教材、テストは全て自作

・ 講義だけでなく、手厚い添削指導を行う

・ 暗記ではなく、「よい問題/よい問い」で徹底的に考えてもらう

という方針で、指導をしていました。

教材づくりと教育の「本質」を、甲斐塾で学び、日々実践していたのです。もちろん、全員に「希望する進路に進んでもらう」という「結果」が出る教育も、追及してきました。

ここで「よい問題とは、どのようなものか」「必ず結果を出す教育はどうあるべきか」試行錯誤しながら学んだことが、発明塾での指導やe発明塾の教材開発で、おおいに活かされています。

発明塾が「塾」であるのは、この甲斐「塾」での体験が元になっているからです。

カワサキの「新製品開発」、コマツの「新規事業開発」

大学院卒業後は、まず川崎重工業(カワサキ)に入社し、大型オートバイのエンジン設計を担当しました。

元々、オートバイが大好きで、できればその開発に関わりたいと考えていましたので、天職だったと言えるでしょう。

入社早々、カワサキとして数年ぶりの、エンジンの基本構造までゼロから開発する「新機種」開発チームに入ることになりました。

カワサキのオートバイ開発部門は、当時は少数精鋭主義だったため、新人でありながらエンジン全体の設計に関わることができました。

特殊な機構を持つ「前例のないエンジン」の開発ということもあり、多忙を極めましたが、「誰も作ったことがない」ものを作る楽しさを知ることができた、貴重な日々でした。

天職のはずだったオートバイ開発ですが、一度 新機種開発を担当してしまうと、その後のモデルチェンジ業務を物足りなく感じるようになりました。

そこへ、小松製作所(コマツ)で、新規事業開発担当を探しているというお誘いがあり、新製品の次は「新規事業」をやってみようとコマツへ転職することにしました。

新規事業も、最初は少数精鋭で始まります。コマツでは技術開発・設計・生産技術・営業、ありとあらゆる業務を担当しました。

なるほど、事業ってこうなっているのか、と新規事業の面白さがわかりかけてきた時に、またまた、お誘いをいただきました。今度は、ベンチャー企業の立ち上げでした。

起業、経営、投資家との対話と「資金調達」

次にCTOとして関わったベンチャー企業では、当時世界中が注目していた「ナノインプリント」というナノテクノロジーの実用化、事業化を目的として立ち上げました。

2004年2月に会社は無事設立されましたが、お金もない、人もいない、設備もない、無い無い尽くしからのスタートです。

あるのは、アイデアと熱意、開発中の技術と基本特許のみ。産業技術総合研究所との共同研究で技術開発を進めながら、当時、ナノインプリントの有望な市場(用途)とされていた「半導体」「光学フィルム」への用途展開を進めました。

会社設立から1年後「半導体」への適用は、技術的に不可能である、との結論に達しました。

さらに「光学フィルム」には、当面それほど大きな市場はなさそうだということも、顧客とのやり取りの中で見えてきました。

そしてさらに残念なことに、資金も底が見えてきました。

一度、市場の見極めに失敗していますので、資金調達のハードルは一段と上がり、投資家を確実に説得できるレベルの、確度の高い「市場」「顧客」探しに取り組む必要がありました。

これまで以上に確度の高い市場、そして、顧客を「ゼロ」から探さなければならなくなり、途方に暮れていた時、CIPOであった同僚が「”特許情報”から顧客を探し出すことができるかもしれない。やってみませんか」という提案をくれました。

他に選択肢はありません。特許情報に賭けようと、すぐ やってみることにしました。

当時、特許や知財に関する知識はほとんどなく、独学で特許について勉強しながら、特許公報を読み、情報分析を日夜行いました。

特許情報分析で資金調達、2つの新規事業創出に成功

それから約半年、特許情報にもとづいて、ヒアリングを含む入念な調査を行った結果、開発に成功すれば確実に顧客になってもらえる企業のリストが得られました。

それらをもとに事業計画を立て、150枚を超える目論見書を作成した結果、投資家から大口の資金調達に成功。

最終的に、新たな事業を「2つ」立ち上げることに成功し、その1つは後に大手化学メーカーにイグジット(Exit)されました。自分たちの技術の「価値」が認められた瞬間でした。

特許情報に命を救われた、というと少し大げさかもしれませんが、特許情報は「機会」を探り出すために欠かせないツールであり、「強み」を活かし「勝てる機会」を見つけるための羅針盤の役割を果たすものだということを、身をもって知りました。

特許情報の可能性を追求して ―TechnoProducerの創業と新たな挑戦―

TechnoProducer は、「技術を生み出す人」という意味と「技術の価値を最大化する人」という意味の2つの意味を込めて名付けました。

前職の「SCIVAX」が「サイエンスの成果の価値を最大化する」(SCIence VAlue maXimization)を理念に掲げていたのですが、それを自分たちなりに再定義したものです。

単に生み出すだけでなく、その価値を最大化できる存在になり、またそういう人材を育成しようという意思表示であり、決意表明です。

設立当初から「特許情報分析」と「知財教育」の2つを事業領域にしていました。

特許情報を活用して、新たな機会を見つけられる人材を育てるには、知財教育が不可欠だからです。

ただ、この2つが結びつくには、かなり時間がかかりました。時代が早すぎたんですね。

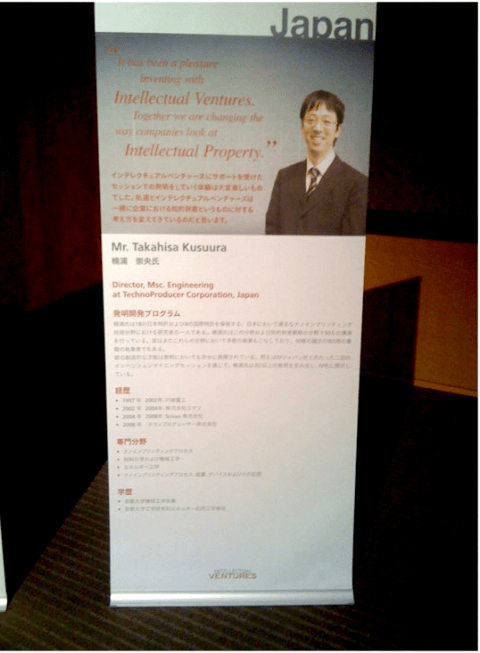

幸運にも、SCIVAX時代に大変お世話になった投資家の方から、「ビル・ゲイツが出資している、面白い投資ファンドがある。知財と発明の仕事をするなら、彼らに会っておいた方が良い」と、Intellectual Ventures の日本の責任者をご紹介いただきました。

彼らは、「将来有望なアイデアがあるなら、提案してくれれば特許化から特許ライセンス、あるいは研究開発や会社の立ち上げまで面倒をみますよ」という、非常に新しい考えの投資ファンドでした。

彼らの要求水準は非常に高く、大変なハードワークが要求される仕事でしたが、自分たちの手法の正しさを確認するよい機会だととらえ、まずは「特許情報分析を駆使して、発明を生み出せる」ことを、自分たちで改めて実践し実証することにしました。

「発明塾」そして「企業内発明塾」の誕生

初年度、数百件の発明をファンドに提案しました。

その結果、発明の質・量、および、対象とした技術分野・事業分野の広さを高く評価いただき表彰を受け、その年のアジアのTOP8発明者に、私ともう一名の弊社メンバーが選ばれました。

私だけでなく、もう一名のメンバーも選ばれていますので、TechnoProducer株式会社の保有する、特許情報を活用した研究開発テーマ創出手法の有用性が認められた瞬間でした。

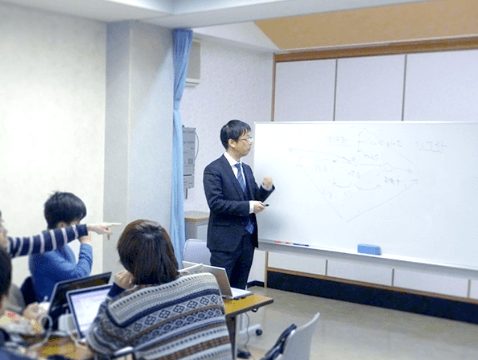

その後、その手法をより検証し、誰でも成果を出せる仕組みの確立を目指して、勉強会に参加してくれていた東京大学と慶應義塾大学の学生と、当時私が講師をしていた京都大学の学生を中心に、大学生向けに「発明塾」を開催することにしました。

この発明塾では楠浦の指導の下、学生さんにもアイデアを出してもらい、投資ファンドに提案していきました。

塾生の発明も次々に採択され、特許情報を活用すれば、大学生でも世界トップクラスの発明家に負けない、発明投資ファンドが認める発明を出せるということが実証できました。

発明賞金で学費を賄った学生さんも輩出することができ、頭脳は財産である、ということを実感してくれたと思います。そんな折、ある企業の企画部門の方から「うちの会社でも発明塾を開催したい」というご要望をいただき、「企業内発明塾」が始まりました。

当時の参加者の多くは、特許を読んだことはあるが、調べ方がわからないなど、まだまだ特許情報を使いこなせる素地は整っていませんでした。 そのため、日本だけでなく海外の特許、特に米国の特許を読み込み、分析してもらう必要があるため、特許や知財に関する適切な教育が不可欠になりました。

ようやく、当初目的としていた「特許情報分析を駆使して、新たな機会を見つけることができる人材の育成」までたどり着きました。

その後、現在までに400社を超える顧客に、弊社のサービス、オンライン知財・発明教育講座「e発明塾」や、新規事業や研究開発テーマを実際に創出しながら発明塾の手法を身につけていただく「企業内発明塾」を導入していただいております。